はじめに:こんな悩みはありませんか?

- 未経験の分野に挑戦したいけど、何から始めればいいか分からない

- 今の仕事を続けたいけど、スキルが足りない…

- 失業中で、再就職できるか不安…

そんな方にこそおすすめなのが、職業訓練制度(通称:ハロトレ)です。

特に30代〜50代の方でも安心してスキルアップ・再就職を目指せる制度として、国が支援しています。

職業訓練(ハロトレ)とは?

職業訓練は、国や自治体が提供する公的な就職支援制度です。

希望する仕事に必要なスキルや資格を、原則無料(テキスト代などは自己負担)で学べます。

- 雇用保険受給者(失業手当を受けている方)

- 雇用保険を受けていない方(フリーター、主婦・主夫、自営業廃業者など)

- 就職未経験の若者や引きこもり経験者なども対象

企業が求める「即戦力」と、働きたい人のスキル不足による雇用のミスマッチを解消するため、職業訓練は国が力を入れている制度です。

訓練を通じて、実践的なスキル・資格・就職支援を受けることで、再就職の可能性が大きく広がります。

令和5年度には約114,500人が受講しており、年々利用者が増加しています。

退職者向けの職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2種類があり、どちらも雇用保険をもらえる・もらえないに関わらず受講可能です。ただし、それぞれの制度には特徴や手続きの違いがあります。

公共職業訓練と求職者支援訓練の特徴と違い

公共職業訓練

- 主な対象

主に雇用保険(失業保険)を受給している求職者が対象ですが、雇用保険を受給していない方や受給が終了した方も多くのコースで受講可能です。 - 経済的支援

失業保険を受給しながら訓練を受けることができ、訓練期間中も失業手当が支給されるため、生活の安定を図りやすいです。 - 訓練校の支援

訓練校が雇用保険の認定手続きを代行してくれるため、毎月のハローワーク来所が不要なケースが多いです。

求職者支援訓練

- 主な対象

雇用保険を受給できない方(失業保険の適用がなかった離職者、フリーランス・自営業廃業者、失業保険の受給が終了した方など)が中心ですが、ハローワークの判断によっては雇用保険受給中や受給終了後の方も受講できます。 - 制度の背景と現状

リーマン・ショック後、雇用情勢が急激に悪化し、失業保険を受けられない方や、受給期間が終わっても再就職できない長期失業者が増加しました。

こうした方々を支援するため、国は無料の職業訓練と生活支援金(月10万円など)を組み合わせた新たなセーフティネットを導入。

その後、制度が整備され、現在の「求職者支援制度」として多くの人を支えています。 - ハローワークの支援

訓練期間中は定期的にハローワークへ来所することが義務付けられており、訓練修了後も未就職の場合は引き続きハローワークでのサポートを受けることができます。公共職業訓練よりもハローワークの関与やサポートが手厚いのが特徴です。 - eラーニング対応について

近年は通学型だけでなく、eラーニング(オンライン学習)形式の求職者支援訓練も増えています。在宅で学べるコースも多く、自分のライフスタイルや状況に合わせてスキルアップが可能です。

職業訓練の種類と特徴

訓練の種類と特徴

公共職業訓練と求職者支援訓練、どちらも雇用保険の有無に関わらず幅広い方が受講可能です。

手続きの流れやサポート体制には違いがありますが、自分に合った方法で再就職へのステップを踏み出せます。

訓練形式の違い

| 訓練形式 | 特徴 | 通学頻度 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 通学型 | 訓練校に通う | 平日毎日 | 離職者・雇用保険受給者 |

| eラーニング型 | 自宅で受講可能 | 通学なし+週1回WEB面談 | 遠方・育児・介護中の方にも対応 |

通学型のスケジュール

- 週5日(月〜金)通学が基本

- 土日祝は休み

- 1日約5〜6時間の授業(例:9:30〜16:00)

- 講義・実技・就職支援・自習が組み込まれた構成

一日の流れ(例)

| 時限 | 時間帯 | 内容 |

|---|---|---|

| 1限目 | 9:30〜10:20 | 基礎講義(タイピング練習など) |

| 2限目 | 10:30〜11:20 | 実技演習(Word操作など) |

| 3限目 | 11:30〜12:20 | 応用講義 |

| 昼休み | 12:30〜13:10 | 昼食・休憩 |

| 4限目 | 13:10〜14:00 | 実技演習(Excelなど) |

| 5限目 | 14:10〜15:00 | 就職支援(履歴書作成など) |

| 6限目 | 15:10〜16:00 | 自習・復習・質疑応答 |

eラーニング型のスケジュール

- 完全オンライン型で通学不要

- 週単位の課題提出+週1回WEB面談が基本

- 柔軟な学習スタイルながら、自己管理力が求められる

- 履歴書添削・面接練習などの就職支援もオンライン対応

1週間の流れ(例)

| 曜日 | 内容 |

|---|---|

| 月〜金 | 自主学習(動画視聴・課題作成) |

| 土日 | 復習・課題提出 |

| 任意の曜日 | WEB面談(講師と1対1) |

職業訓練受講までの流れ

1. ハローワークで求職登録

お住まいの地域を管轄するハローワークで求職登録を行います。これにより、職業訓練に関する相談や手続きが可能になります。

2. 職業相談・コース選定

ハローワークの職員と相談し、自分に合った訓練コースを選びます。希望する職種やスキル、今後のキャリアプランについて話し合いましょう。

訓練コースによっては、複数回の職業相談が必要な場合もあります。

3. 訓練校の説明会・見学会への参加

受講を希望する訓練校の説明会や見学会に参加し、施設や講師、学習内容、サポート体制などを直接確認します。

説明会の参加は合否に影響しませんが、コース選びや志望動機の作成に役立ちます。

4.受講申込書の作成・提出

受講希望のコースが決まったら、受講申込書を作成し、住所地管轄のハローワークに申請します。

写真や必要書類の提出が必要な場合もあります。訓練コースによって受講申込書の様式が異なる場合がありますが、申込書はハローワークで用意されています。

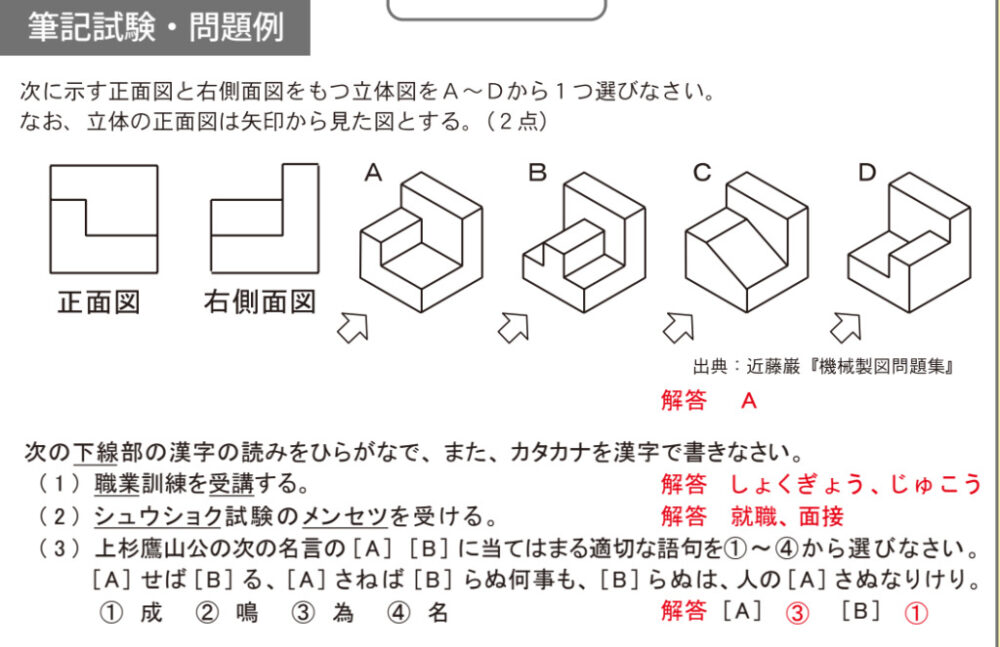

5. 選考試験(面接・筆記試験)

訓練校によって違いはありますが、面接や基礎学力を問う筆記試験が行われます。面接のみの場合もあります。

参考:ポリテクセンター

6. 合否通知

選考結果は郵送で通知されます。合格した場合、入校前のハローワークでの手続きなどの案内も届きます。

7. 訓練受講開始

訓練開始前にハローワークで入校手続きを行います。求職者支援訓練の場合は「就職支援計画書(写し)」が手交されます。

公共職業訓練の場合は、訓練校から指示された書類をハローワークに提出して、失業保険などの手続きを行います。

訓練開始後は、カリキュラムに沿って講義や実習が行われます。

訓練校による就職活動のためのカリキュラム(就職支援講座や模擬面接、履歴書指導など)も用意され、個別の就職支援やアドバイスも受けられます。

求職者支援訓練では、月1回ハローワーク来所(職業相談と認定手続き)があります。

8. 訓練修了後・就職活動

求職者支援訓練では、訓練修了後も3か月間は就職が決まるまで月1回の指定来所日(ハローワークが指定する日)にハローワークでの支援が継続します。

訓練校やハローワークによる就職活動のサポートが継続し、個別の就職相談や求人紹介なども受けられます。

職業訓練受講までの流れチャート

月1回ハローワーク来所義務(求職者支援訓練のみ)

訓練校・ハローワークによるサポートが継続(求職者支援訓練は3か月間)

職業訓練を受ける魅力

1. 経済的な強力な支援

授業料が無料

職業訓練の多くは授業料が完全無料で、テキスト代や資格試験料など一部自己負担はあるものの、民間スクールと比べて圧倒的に経済的負担が少ないのが大きな魅力です。

例えば、職業訓練のWEBデザイン6ヶ月コースは授業料が無料(テキスト代等一部自己負担)なのに対し、民間WEBデザインスクールの6ヶ月コースは30万円~50万円程度の費用がかかります。

雇用保険受給者が職業訓練を受ける場合のメリットと条件

雇用保険(失業保険)受給者が職業訓練を受ける場合、訓練期間中も失業手当を受け取れるため、生活の安定を確保しながらスキルアップが可能です。

さらに、訓練中に本来の失業保険の給付日数が終了しても、「訓練延長給付」により、訓練修了まで失業手当の支給が延長されます。これにより、長期間の訓練でも安心して学びに専念できます。

加えて、以下のような経済的メリットも受けられます。

交通費の支給

訓練校までの通学にかかる交通費が、一定の範囲で支給されます。遠方からの通学でも負担を軽減できます。

受講手当の支給

訓練に出席した日数に応じて、1日あたり500円(上限あり)の受講手当が支給されます。

給付制限の解除

通常、自己都合退職の場合は失業手当の支給開始まで1~3ヶ月の「給付制限期間」がありますが、職業訓練に参加するとこの制限が解除され、すぐに失業手当の受給が始まります。

利用のための主な条件

これらのメリットを受けるには、一定の条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。

離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)。

職業訓練が必要とハローワークに認められることも必要です。

希望する訓練コースごとに選考があります。

直近の訓練受講歴にも制限があります。

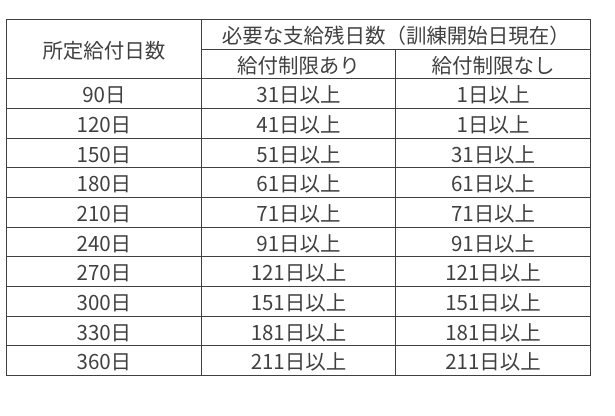

多くの職業訓練コースでは、「訓練開始の前日の時点で失業保険の残り受給日数が1/3以上あること」が条件となります。

これは、訓練延長給付などの制度を利用するための基準です。たとえば、所定給付日数が90日の場合は31日以上、120日の場合は41日以上などです。

給付制限が有りか無しかでも残り受給日数の要件は変わります。

残り受給日数が1/3未満で場合によって残り1日でもあれば延長給付の対象となる場合があります。

詳しくは職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説

失業認定や求職活動報告の免除

訓練期間中は、通常必要な毎月の失業認定や求職活動報告が免除されるため、訓練に集中できるのも大きなメリットです。

2. 手厚い就職支援

実務的なカリキュラムや資格取得に直結した内容で、未経験からでも新しい分野に挑戦しやすくなります。

訓練期間中や修了後には、キャリアコンサルティングや応募書類作成指導、面接対策、求人紹介などの就職支援が受けられます。

生活リズムの改善や、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境も大きなメリットです。

4. 注意点(デメリットも理解しておこう)

職業訓練は人気コースや定員超過の場合、筆記試験や面接などの選考が行われます。

受講要件を満たしていても、倍率が高いコースでは選考に落ちて受講できないことがあります。

職業訓練を修了しても、必ず就職できるわけではありません。

実際の就職率はコースや年度によって異なり、例えば公共職業訓練の就職率は平均77.5%、求職者支援訓練は平均56.25%程度です。

訓練で得たスキルや資格を活かし、積極的に就職活動を続けることが大切です。

職業訓練中の主な収入は、雇用保険の失業手当や職業訓練受講給付金(月額10万円など)となります。

民間企業で働いていた時と比べると収入が減るケースが多く、給付金だけでは生活が厳しいと感じる人もいるでしょう。

特に家族を養っている場合や家賃などの固定費が高い場合は、生活費のやりくりに注意が必要です。

パートやアルバイトで収入を補おうとしても、失業手当が減額されたり、訓練受講給付金の支給要件(月収8万円以下など)を超えないように注意しなければなりません。

詳しくはこちら⇒ 職業訓練中のアルバイトの注意点/落とし穴に気を付けろ!

訓練延長給付(失業保険の延長)や交通費(通所手当)は、受講開始のタイミングや個人の状況によって支給されない場合があります。

訓練期間中は毎日通学や集団行動が必要です。遅刻や欠席が多いと給付金が支給されなくなります。

また、欠席が2割(出席率8割未満)を超えると、給付金がもらえないだけでなく、訓練自体を続けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

コース内容や講師のレベルに差がある、クラスの雰囲気が合わない、授業が難しい場合があるなど、思っていた内容と違うと感じることもあります。

働きながら職業訓練は受講できる?

結論として、働きながら職業訓練を受講すること自体は可能ですが、現実にはかなり難易度が高いというのが実情です。

- 週20時間以上働くと失業保険の資格喪失

- 1日4時間以上の労働で「就労日」とみなされる(その日の給付は支給されない)

- 1日4時間未満でも収入が一定額を超えると減額される可能性あり

- 正しい申告が必須(虚偽申告は不正受給となり、返還・制裁対象になる)

また、eラーニング型でもこれらの条件は適用されます。

公共職業訓練と求職者支援訓練、どちらも雇用保険の有無に関わらず幅広い方が受講可能です。

手続きの流れやサポート体制には違いがありますが、自分に合った方法で再就職へのステップを踏み出せます。

成功例1:子育ても一段落、安心して介護の道へ

登場人 鈴木由紀さん(仮名)

長年スーパーのパート勤務をしながら、2人の子どもを育ててきた苦労人。子育てが一段落し、これからの人生について真剣に悩む日々。

鈴木さんは、20年以上にわたり地元のスーパーでパート勤務を続け、家計を支えながら子育てをやり抜いてきました。

子どもたちが無事に独立した今、「そろそろ自分のために、新しい挑戦をしてみたい」と考えるようになります。

しかし、年齢や未経験という壁にぶつかり、何度も応募してもなかなか採用には至りません。

そんな時、ハローワークで「介護職の職業訓練」の案内を見つけます。

失業保険を受給しながら訓練を受けられることを知り、「これなら生活の不安なく新しいことに挑戦できる!」と決意。

家族の応援も受け、介護の職業訓練に申し込みました。

訓練が始まると、失業保険のおかげで生活面の心配がなく、毎日学びに集中。

初めての介護現場での実習では、利用者さんとのコミュニケーションに戸惑いもありましたが、持ち前の明るさと気配りで次第に信頼を得ていきます。

訓練校のキャリアコンサルタントは、鈴木さんの「人を支えたい」という思いを引き出し、履歴書の書き方や面接対策を徹底サポート。

何度も面談を重ね、自分の強みや介護職への熱い思いを言葉にできるようになりました。

実習先の介護施設では、利用者さん一人ひとりに寄り添い、スタッフとも積極的に協力。

実習最終日には、施設長から「ぜひうちで一緒に働いてほしい」と直接オファーを受けます。

面接では、訓練で学んだ「利用者さんに寄り添う姿勢」や「チームワークの大切さ」を熱く語り、見事正社員として採用されました。

成功例2:夜勤から解放、電気工事士で再び輝く

登場人物:田中正男さん(仮名)

田中さんは、20年以上もの間、ひたすら製造現場の第一線で働き続けてきました。

深夜の夜勤や厳しい労働環境にも耐え、家族を支えるために日々奮闘してきました。

しかし、年齢とともに体力的な限界を感じ、ついに「自分の人生、もう一度やり直したい」と退職を決断します。

しかし、これまで培ってきたのは製造現場での経験だけ。資格もなく、新しい職種への応募はことごとく門前払い。

田中さんは「このままでは再就職もままならない…」と焦りと不安に押しつぶされそうになります。

そんなある日、ハローワークで「第二種電気工事士」の職業訓練コースの案内を見つけます。

初めての分野に不安はありましたが、「このままでは終われない」と一念発起し、訓練に挑戦することを決意します。

訓練中は失業保険を受給しながら、生活の不安なく学びに専念。

初めて触れる電気の知識や工具に戸惑いながらも仲間や講師と切磋琢磨。年下の受講生たちにも負けじと勉強を続けました。

そして田中さんは見事「第二種電気工事士」の資格を取得。合わせて消防設備士の資格も取得することができました。

資格を武器に、ビル管理会社へ応募。面接では「年齢は関係ない。やる気と資格があれば大歓迎」と温かく迎えられ、採用試験にも合格。

夜勤のない、体力的にも無理のない勤務形態で、安定した収入とやりがいを得ることができました。

訓練コースの分野と具体例(魅力ポイント付き)

IT・Web・デザイン系

- Webデザイン科/Webクリエイター養成科

HTML/CSSやJavaScript、Photoshop、Illustratorなど、Webサイト制作に必要な知識と実践スキルを総合的に学びます。

魅力ポイント:実際のサイト構築やスマホ対応デザイン、SEO、最新AIツール活用まで学べるため、即戦力としてWeb制作会社やECサイト運営企業への就職に直結。就職率も高く、クリエイティブな仕事に挑戦したい方に最適です。全訓練コースの中で一番人気を誇ります。

- プログラミング科

JavaやPython、PHP、C言語など、基礎から応用まで幅広いプログラミング言語やアプリ開発、システム開発を学びます。

魅力ポイント:未経験からITエンジニアやアプリ開発者、システムエンジニアを目指せる。実践的な課題やチーム開発も経験でき、IT業界への転職・就職に強い武器となります。

事務・ビジネス系

- OA事務科/経理事務科

Word・Excel・PowerPointなどのオフィスソフト、簿記・会計・総務実務、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルを習得。

魅力ポイント:事務職・経理職・総務職など幅広い職種に対応。資格取得も目指せ、安定した事務系職への就職率が高いのが特徴です。

- 営業販売科

営業スキル、接客・販売ノウハウ、マーケティングの基礎を学びます。

魅力ポイント:コミュニケーション力や提案力を高める実践的なカリキュラムで、営業・販売職を目指す方に人気。接客業やサービス業にも応用できるスキルが身につきます。

医療・福祉・介護系

- 医療事務科

医療事務の基礎知識やレセプト作成、実務スキルを学びます。

魅力ポイント:

医療事務は、事務職が未経験でも資格を取得することで採用率が大きく上がる**人気の資格です。医療現場で即戦力として評価されやすく、安定した医療業界で長く働ける点が魅力です。

- 未経験からでも資格取得で就職に有利

- 医療業界は全国的に求人が多く安定

- ライフスタイルに合わせて働きやすい

- 介護職員初任者研修科

介護の基礎から実習まで、福祉施設で働くための知識と実践力を身につけます。

魅力ポイント:* 資格取得後は介護施設や福祉現場での就職が有利。人手不足の業界であり、年齢・経験問わず活躍の場が広がっています。

- 介護実務者研修科

介護職員初任者研修よりもさらに実践的な内容で、介護福祉士を目指すために必要な知識や技術を学びます。

魅力ポイント:* 介護福祉士国家試験の受験資格を得るためのステップとなり、キャリアアップや収入アップにもつながります。

- 介護福祉士養成科

介護分野の国家資格である介護福祉士を目指すコースです。2年程度の訓練で、未経験からでも国家資格取得に必要な知識・技術を体系的に学べます。

魅力ポイント:* 介護業界でのキャリアの幅が大きく広がり、リーダーや指導的立場も目指せます。

- 保育士養成科

保育士として必要な実技・講義・実習を通じて、子どもの発達や保育現場で役立つ知識・技術を学びます。2年間の訓練で国家資格である保育士資格の取得を目指せます。

魅力ポイント:学費無料で保育士資格取得が可能。修了後は安定した保育業界での就職が期待でき、未経験からでもチャレンジしやすい分野です。

ものづくり・技術系

- CAD/NC科

機械設計、CAD操作、NCプログラミング、製図技術などを学びます。

魅力ポイント:製造業や設計業界で求められる実践的な技能が身につき、未経験からでもエンジニアや設計職を目指せます。就職率・定着率ともに高い分野です。

- 溶接・ビルメンテナンス科

溶接技術、ビル設備管理、電気・空調・ボイラー運転管理などの実務を習得。

魅力ポイント:技術職として長く働けるスキルが身につき、資格取得支援や現場実習も充実。建設・設備業界への就職に直結します。

その他(資格・サービス系)

- 宅建・不動産・金融FP科

宅建士やファイナンシャルプランナー資格取得を目指し、不動産・金融の基礎から実務まで学びます。

魅力ポイント:資格取得で専門職への道が開ける。独立・開業やキャリアアップにも有利です。

- ネイル・美容・保育科

ネイルアート、トリマー、保育士、サービス業の基礎などを学びます。

魅力ポイント:美容・保育・サービス分野での専門スキルが身につき、女性や未経験者にも人気。自分の趣味や興味を仕事に活かしたい方におすすめです。

年代別・おすすめ訓練受講コース

| 年代 | おすすめコース | 理由・特徴 |

|---|---|---|

| 20~30代 | Webデザイン、IT、プログラミング、CAD、OA事務 | 将来性やキャリアアップを目指せる分野で人気が高く、フリーランスや独立も視野に入れやすい。若手の採用が多い職種も多い。 |

| 30~40代 | 医療事務、総務・経理事務、営業、ビジネススキル | 未経験からでも挑戦しやすく、正社員求人も多い。コミュニケーション力やビジネスマナーも学べる。 |

| 40~50代 | 介護職員養成、医療事務、パソコン基礎、ビル管理技術、造園土木施工、キャリアサポーター養成 | 人手不足の業界で経験不問の求人が多い。これまでの経験を活かしやすく、現場作業や人材育成など幅広い分野で活躍できる。 |

訓練終了後の就職情報

職業訓練を修了すると、訓練修了証明書が発行されます。訓練で身につけたスキルや取得した資格は、再就職の大きな強みとなります。

訓練終了後もハローワークによる就職支援が継続し、求人紹介や応募書類の添削、面接対策など、就職が決まるまでサポートを受けることができます。

履歴書への記載について

訓練修了証明書や受講歴は、履歴書の職歴欄や学歴欄に記載できます。

たとえば「〇〇職業訓練校 医療事務科 修了」と記載することで、訓練を受けて得た知識や努力をアピールできます。

さらに、取得した資格も、履歴書の資格欄に記載可能です。資格を明記することで、希望職種への適性や即戦力としての強みを示すことができます。

訓練修了後のメリット

- 訓練で得たスキルや資格を活かして、希望の職種に挑戦しやすくなります。

- ハローワークや訓練実施機関による就職サポートが、訓練終了後も一定期間継続します。

- 履歴書に訓練修了や資格取得を記載することで、応募先へのアピール材料になります。

職業訓練に合格するために

「職業訓練は誰でも受けられる」と思われがちですが、実際には選考があり、訓練校の事情や就職率が大きな影響を与えます。

選考会では、「これまでどんな求職活動をしてきたか」「なぜ自分がこの訓練を必要としているのか」を具体的に伝えることが求められます。

職業訓練の選考突破に必要なのは「具体的な行動」と「明確な目標」

職業訓練の選考会では、単に「学びたい」という思いだけでは合格は難しいものです。定員が限られているため、他の応募者と差をつけるための工夫が欠かせません。

そのために大切なのが、日頃から求人情報をチェックしたり、転職エージェントに相談したりと、実際に行動を起こしていることです。こうした求職活動の積み重ねが、選考会での大きなアピールポイントになります。

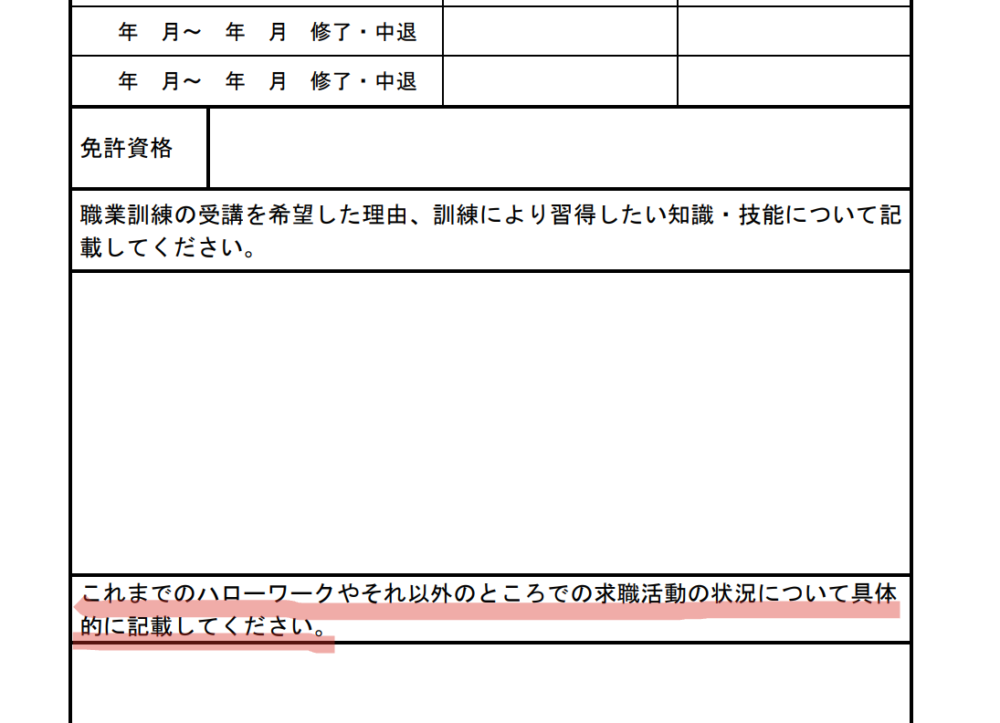

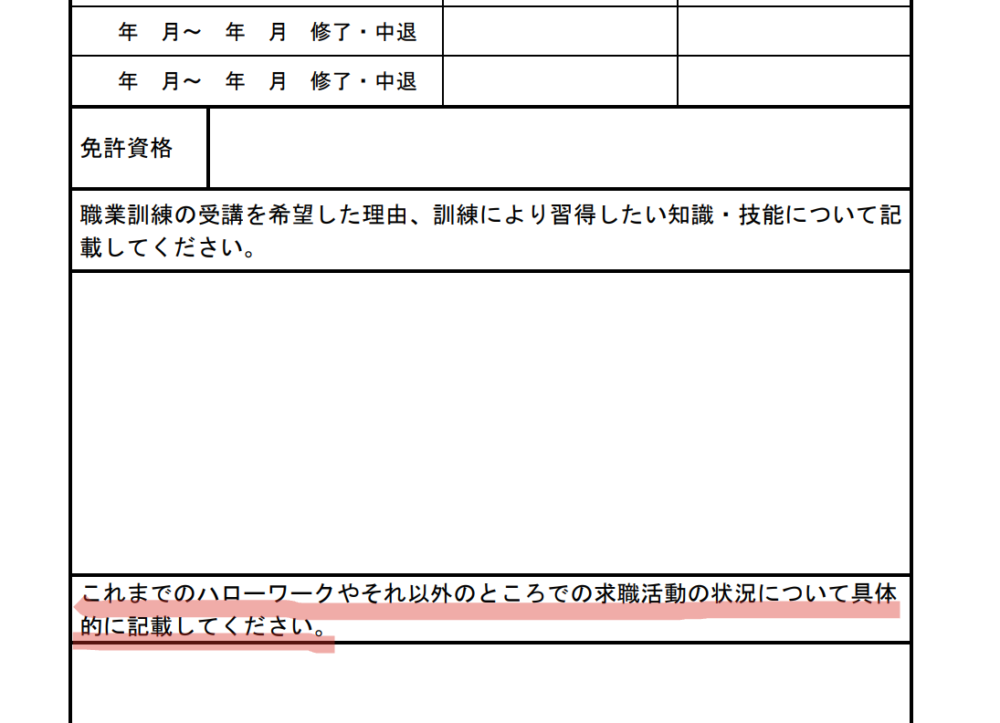

(申し込み書の「求職活動状況」記入欄イメージ)

たとえば、求職者支援訓練の申し込み書類には「これまでどのような求職活動をしてきたか」を具体的に記入する欄が設けられています。

このように、応募書類には「どんな行動をしてきたか」をしっかり書く必要があります。

これは単なる形式的なものではなく、面接や書類選考で必ず確認される重要なポイントです。

実際に求人に応募したり、転職エージェントでキャリア相談をしておくことで、「再就職への本気度」や「積極的な姿勢」をしっかりアピールできます。

訓練校が重視するのは「卒業後の就職実績」

訓練校にとって、受講生の就職率は非常に重要な評価指標です。

就職率が低いと、コースの存続や評価に直結するため、「訓練後にきちんと就職できる見込みのある人」を優先的に選ぶ傾向があります。

また、就職意欲が低かったり、給付金目当てで受講する人が増えると、クラス全体の雰囲気や他の受講生のモチベーションにも悪影響が出てしまいます。そのため、訓練校は「本気で就職したい人」を求めています。

ハローワークでの相談や「受講推薦」の価値

職業訓練を受けるには、まずハローワークでの訓練相談が必須です。この相談自体も、立派な求職活動実績として評価されますし、訓練校の選考や「受講あっせん」の手続きでも大きなポイントとなります。

「受講あっせん」とは、ハローワークが「この人は訓練を受けることで再就職の可能性が高まる」と認めた場合に出されるものです。

ハローワークが推薦しない限り、職業訓練の申し込みはできません。そのため、普段から積極的に就職活動をしているかどうかが非常に重要になります。

さらに、訓練校の説明会や関連セミナーに参加することも、積極的な姿勢として評価されます。

【職業訓練の選考に通るには?】突破の鍵は“行動履歴”と“キャリアの明確化”

職業訓練に申し込んでも、「やる気はあるのに選考に通らない…」という声をよく耳にします。実は、ハローワークの求職者支援訓練などでは、単なる熱意や「学びたい」という気持ちだけでなく、これまでにどんな行動をとってきたかの“実績”が重視されます。

応募者が多い今、訓練を「ただ受けたい」ではなく、再就職につなげる覚悟があり、既に積極的な就職活動を実践していることが、合否を分ける鍵となります。

✅ 関連記事:次のステップへ──行動の証拠で訓練合格率を劇的に上げる方法

いよいよ訓練合格準備の最終段階。

訓練選考で重視されるのは「知識」より「行動の証拠」。

選考の仕組みを複雑に考えるのはやめましょう。

シンプルな4ステップで、筆記も面接も自信を持って突破できます。

就職意欲=求職活動の具体性

職業訓練の申込用紙には、「どのような求職活動をおこなったか」を細かく記入する欄があります。

これを見ても分かるように、「履歴として何をしてきたか」を具体的に示す必要があります。これは単なる記入項目ではなく、書類選考・面接において“最重要ポイント”とも言える部分です。

例えば…

こうした動きのひとつひとつが、「本気で仕事を見つけようとしている証拠」として高く評価されるのです。

訓練校が本当に求めているのは、「就職できる人材」

多くの訓練校が重視しているのは訓練の“受講”ではなく、その“結果”です。つまり、受講後にちゃんと就職できる人を選ぶということ。

これには理由があります。コースの就職率が低ければ今後の開催にも影響するため、訓練校側も「修了後に本気で働く意志がある人」しか選べません。

給付制度だけを目的にしているような人、就職に対する熱量が低そうな人は、どんなに応募資格を満たしていても不合格になる可能性があります。

ハローワークでの訓練面談こそ、就職活動の第一歩

職業訓練の申し込みに進むには、ハローワークでの個別訓練相談を必ず受ける必要があります。

そして、この訓練相談自体が立派な「求職活動の履歴」として評価されます。

ハローワークが出す「受講あっせん」は、訓練に合格するための“推薦状”のようなもの。これがないと応募すらできないので、日頃の行動が推薦の可否に直結します。

以下のような行動も、積極性のアピール材料になります。

- 説明会やセミナーへの参加(=情報収集の姿勢)

- 申し込み前に複数の求人情報を閲覧・記録しておく

- 職業訓練校への質問・相談等を事前に行っている

最初から受講ありきではなく、「なぜその訓練が必要なのか」「どのように就職に活かすのか」を自分の言葉で語れるようにしておきましょう。

【選考に勝つには?】今から始める3つの準備

職業訓練の選考で差をつけるためには、ここからご紹介する“無料で始められる3つのステップ”を押さえておきましょう。

※各サービスはすべて無料で利用可能です。登録・相談・利用に費用は一切かかりません。

職業訓練の申込書や面接では「なぜその訓練を選んだのか?」「自分の強みや今後のキャリア像は?」と具体的な動機や計画が重視されます。適職診断を受け診断結果を根拠にすると、志望動機や自己PRに説得力が加わり、合格率が確実に上がります。

職業訓練合格には「積極的な求職活動実績」が必須です。実際に相談・応募した実績があると、申込書の“求職活動欄”や面接で熱意・本気度アピールにつながります。プロと話せばキャリア計画もより具体化します。

「新しい環境・業界に挑戦したい」「生活も仕事も一新したい…」という方は 住み込みや製造系求人サイトでの応募や情報収集も、求職活動のアピール材料になります。

まとめ

職業訓練(ハロトレ)は、未経験から新しい職種に挑戦したい方や、再就職を目指す方にとって、とても強い味方です。まずは、ハローワークで職業訓練相談をしてみましょう。

初めてハローワークに行くのは緊張するもの。でも、職員さんはみんな親身になって相談に乗ってくれます。

『こんなことを聞いてもいいのかな?』と思う質問でも、遠慮せずにどんどん相談しましょう。

あなたの人生を応援してくれる人が、必ずそばにいます。