職業訓練の申込みは、申込み時期のタイミングによって大きく経済的なメリットが変わってくることがあります。

失業保険の受給の有無、退職のタイミングなど、様々な要素が絡みますので慎重にタイミングを見極めることが必要です。

これらのポイントを理解し、自身の状況に合わせた計画をたてることがスムーズな職業訓練受講につながります。

この記事では、職業訓練の申込みにかかる5つのポイントを説明していきます。

これで、申込み手続きでもう悩むことはありません。

【ポイント1】職業訓練の受講申込から受講開始までの流れ

関連記事:「訓練」か「就職」か? もう悩む必要はありません。

訓練か就職か?もう悩む必要はありません。 スキルアップと内定獲得を同時に目指す具体的な併用ノウハウを徹底解説。 最短で理想を実現するための判断チェックリスト付き!

【一歩リード】 訓練と就職を同時に成功させる1.受講したいコースを探す

受講する職業訓練のコースを探します。

ハローワークインターネットサービス(職業訓練検索・一覧)のページでは、職業訓練のコースを、自分の住む都道府県や興味のある分野、募集期間などの項目を指定して検索できます。

自分ではうまく訓練コースを探せない!

という方は、ハローワークの職業訓練相談員に一度聞いてみてもよいです。

自分では見つけられなかった訓練コースを教えてもらえるかもしれません。

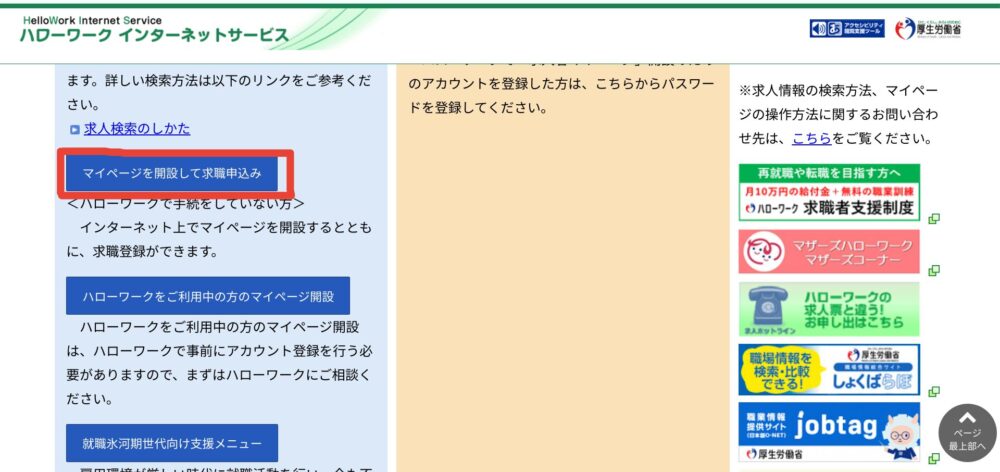

2.ハローワークへ求職申込み

住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」を行います。

求職申込みに必要な書類が「求職申込書」です。

ただし、この求職登録の記載内容は実に多岐にわたっていて、必要事項を記載するだけでとても大変なんです。

住所・氏名以外にも、希望する仕事内容、学歴、職歴、資格、などかなりの情報を申込書に記載しなくてはいけません。

ハローワークに来所してから求職申込書に記入してもよいですが、記入だけで相当の時間がかかることは覚悟しなくてはいけません。

そこで、来所する前にハローワークインターネットサービスから求職登録をしておけばハローワークに行ってからの流れがスムーズです。

できれば事前に求職登録をしてからハローワークに来所されることをオススメします。

3.ハローワークの専門相談員との相談

求職申込をして初めて職業訓練の相談を受けることができます。

職業訓練制度はけっこう複雑な制度設計になっていて、さらに申込みから受講開始までの手続きパターンも多岐にわたります。

そのためハローワークでは、職業訓練専門の相談員が配置されています。

職業訓練相談の対応は一部の担当者が行なう関係上、相談予約が必要なハローワークもあるようです。

せっかく会社を休んでハローワークに行っても、相談すらできないこともありえます。

事前に職業訓練相談には予約が必要かどうか管轄のハローワークに問い合わせしておくとよいでしょう。

ハローワークで求職登録した後に職業訓練相談員から職業訓練制度の説明を受けます。

受講したい訓練コースが決まっていれば受講申込の書類を受け取ります。

ちなみに求職者支援訓練などは、受講申込みまでに原則最低3回以上の職業訓練相談が必要な場合もあるようですから、できれば募集締切り前に余裕を持って活動したいところです。

また失業保険がもらえない場合などは、失業保険のかわりに「職業訓練受講給付金」が受給できる可能性があります。併せて相談してみてください。

職業訓練受講にあたっては、受講希望者が職業訓練を受講する必要性があるのかどうか、ハローワーク相談員が職業訓練相談の中で判断していきます。

職業訓練の受講をいくら希望しても、ハローワークで再就職に必要ではないと判断した場合、職業訓練の申込ができません。

つまり、訓練受講のスタート地点にすら立てないということです!

とはいっても、そんなに難しいことではなく、

「ただ単に職業訓練を受けることによって受けられる経済的な支援を目的にするような姿勢はよろしくないよね」ということです。さらにこれまで積極的な求職活動をしてきたことがあればより評価が上がります。

ですから職業訓練相談員との相談では、自分が職業訓練を受けたい意欲や必要性をしっかり説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

4.職業訓練校への説明会に参加

訓練コースの説明会は受講申込み期間中に必ず行われます。

実施する会場は、職業訓練校の受講会場であったりハローワーク内で行われたりします。

訓練校の担当者の説明であったり、施設見学や訓練体験などが実施されることもあります。

何ヶ月も通うことになるので、できれば説明会には参加するとよいでしょう。

訓練校の担当者の説明が直接聞けますので、チラシではわからない訓練コースの情報を知ることができます。

説明会で得た情報は、職業訓練の選考会における面接の場面で聞かれる「志望動機の説明」に必ず活かせます。つまり、選考会の面接対策にもなるわけです。

5.ハローワークに受講申込み

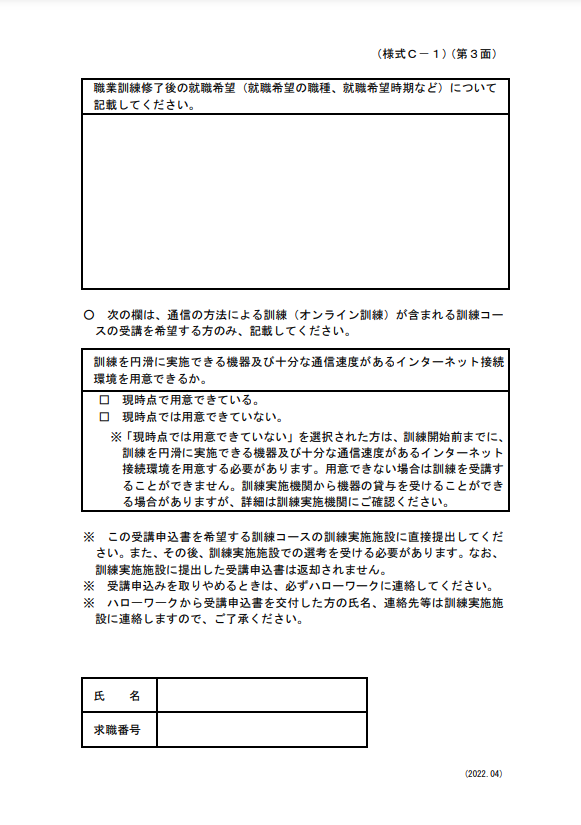

受講したい訓練コースが決まったら、「受講申込書」に必要事項を記入した上で、募集期間内にハローワークで受講申込手続きを行ないます。

受講申込書は訓練校によって千差万別です。

1枚の申込用紙を記入するだけでよい場合もあれば、志望動機を記入する用紙に加え受講の同意書、顔写真の添付が必要な場合などさまざまです。

やっぱり早めに応募したほうが、受講したい気持ちが伝わるから合格しやすくなりますか?

そんなことは全くありません。

募集締切り日ギリギリの提出であっても合否にはなんの影響もありませんよ!

注意ポイントとしては、求職者支援訓練では応募書類をハローワークに提出し、さらに募集締切り日までに本人が訓練校に必着で提出しなければいけません。

募集締切り日ギリギリの提出だと応募自体が間に合わない可能性がありますから要注意です。

また、募集人数に対して応募人数が少ない場合は開講中止になる場合があります。

その場合は、選考会前に受講申込者に開講中止の連絡が来ます。

ちなみに、求職者支援訓練の場合は、以下のような統一様式となっています。

6.選考会を受ける

ハローワークに受講申込した後は、選考日に訓練実施機関による面接や筆記試験(コースによって異なります)を受けます。

応募者数が定員に達していなくても必ず選考会は行われます。

選考会では、筆記試験と面接が行われることが多いです。

場合によっては筆記試験を課さず面接のみの選考になる場合もあります。

選考会後、訓練実施機関から1週間以内に合否の通知が自宅に送付されます。

みごと合格した場合は訓練が開講する前にハローワークで手続きをします。

一度不合格になると二度と職業訓練を受けられなくなるなんてことはありません。

不合格後に、自分が希望する分野の訓練コースで募集受付期間中であれば申込が可能です。

関連記事:職業訓練に不合格後の選択肢|再挑戦・転職・訓練以外の道も

【万が一でも大丈夫】不合格は終わりじゃない!次につながる選択肢と行動

「落ちたらどうしよう…」その不安を抱えながら頑張るあなたへ。

不合格をチャンスに変える再挑戦の方法や、あなたに合う別のキャリアパスを具体的に解説しています。

多くの職業訓練コースでは、訓練開始の約2ヶ月前から受講者の募集を始めます。

募集期間は約1ヶ月間で、終了後に選考会を行い、合格者が訓練を開始します。

【スケジュール例】

- 訓練開始日:3月26日

- 募集期間:1月26日〜2月26日(応募状況により延長する場合あり)

- 選考会:3月6日

※募集期間が延長される場合も、訓練開始日や選考会の日程は基本的に変更されません。

7.訓練受講開始から訓練修了後

求職者支援訓練では、訓練期間中はもちろん、修了後もハローワークでの職業相談は継続します。「訓練を受けて満足」で終わらせず、最終目標である「就職」に向けてハローワークを有効に活用しましょう。

訓練修了後に就職が決まっていない場合は、修了後3か月の間、引き続き月に1度はハローワークに来所して、就職に向けた職業相談をうけることになります。

【ポイント2】職業訓練の受講申込み条件

年齢、性別、未経験可

年齢、性別、未経験可。

ご安心ください!職業訓練は、年齢や性別、過去の経験に「ほぼ」制限がありません。むしろ、未経験でスキルアップしたい方のためにあるような制度です。

失業保険をもらえなくても受講可能か?

失業保険をもらえる、もらえないに関わらず職業訓練は受講できます!

ただし、ここからが重要。

保険の有無にかかわらず受講はできても、次に説明する経済的なメリットを受けられるかどうかで、あなたの訓練期間中の生活は天と地ほど変わってきます。このタイミングを見誤らないで!

【ポイント3】最大の鍵は「4つの強力な経済的メリット」

失業保険を受けながら訓練を受講する方は、授業料無料に加えて、まさに「神の助け」とも言える4つの経済的支援が受けられます。

4つの経済的メリットとは?

1.失業保険が訓練終了日まで延長

「支給日数が途中で尽きるかも…」という不安は、訓練生の最大の敵。

しかし、訓練受講が決まれば、給付日数が訓練期間に応じて延長され、最後まで収入が途切れることなく訓練に集中できます。精神的な安定剤にもなりますね。

例えば、失業保険の支給日数が90日の方が6ヶ月の職業訓練を受講したとしましょう。

その方は、本来なら訓練の受講途中で90日の受給が終わります。

しかし、訓練期間終了まで失業保険の給付が追加されますから、最後まで収入が途切れることなく訓練を受講できるというわけです。

2.交通費の支給

自宅から訓練校までの交通費(通所手当)が補助されます。

この通所手当の額は最大で月額42,500円が支給されますので、ほぼ不足することはありません。

3.給付制限の解除

自己都合で離職した人は、通常、1カ月間は失業保険がもらえない期間(給付制限)が設定されます。

そうなると失業保険の手続きはしたものの、しばらくは収入がないという状況になります。

給付制限とは?

会社を自己都合で退職した場合、1か月間、雇用保険(基本手当)をもらえない期間があり、これを「給付制限」といいます。

ちなみに、雇用保険(基本手当)の受給手続をすると、手続きをした日から7日間(待期期間といいます)は失業保険の給付はストップしますが、これは給付制限とは関係なく給付がストップされます。

つまり、自己都合で退職すると、失業保険の手続きをしてから、待期期間と給付制限期間を合わせた1ヶ月+7日間を過ぎてからやっと失業保険の受給が開始するということです。(さらに、実際に給付金が振り込まれるのはその1ヶ月後くらいです)

自己都合退職後の失業保険受給までの流れ

(給付なし)

1か月間は給付なし

初回の給付金振込はさらに約1か月後

・自己都合退職の場合、「待期期間(7日間)」と「給付制限期間(1か月)」が連続して発生します。

・実際に失業保険(雇用保険・基本手当)が受給できるのは、手続きから1か月+7日経過後です。

・初回の給付金が振り込まれるのは、さらにその後(約1か月後)となります。

それが、給付制限のかかる1ヶ月間の期間中に職業訓練が開始された場合は、

訓練開始日から失業保険の支給が開始されるというものです。

たとえば、失業保険の手続きした7日後(待期期間終了後)のタイミングで職業訓練の受講が開始したとします。

通常なら、自己都合退職の場合は失業保険の受給開始は7日間+1ヶ月後になってしまいます。

それが職業訓練開始とともに給付制限はなくなり失業保険の受給がスタートするわけですから、とてもありがたい経済的支援といえます。

訓練開始と同時に失業保険が支給される流れ

(給付なし)

給付制限なしで支給開始!

【通常の場合】

- 退職後、手続き日から7日間は待期期間

- その後、自己都合退職の場合は1か月間の給付制限

- 合計7日間+1か月後に失業保険の受給が開始

【訓練受講の場合】

- 退職後、手続き日から7日間は待期期間

-

待期期間終了後、

訓練開始日から失業保険(基本手当等)の受給が開始

・公共職業訓練・求職者支援訓練を受講する場合、待期期間(7日間)終了直後の訓練開始日から失業保険(基本手当+受講手当等)の支給が開始されます。

・つまり、自己都合退職だと本来は給付制限がありますが、訓練の受講開始と同時に給付制限がなくなるので早期に経済的支援が受けられます。

・あくまで給付制限期間中に訓練受講が開始した場合の例になります。

職業訓練を受けると決めたら、まずは経済面の「見える化」を

💡 給付制限解除&退職 vs 訓練 黒字最適化ナビ

① 給付制限解除診断

職業訓練受講によって、自己都合退職の給付制限(無収入期間)の減額分をどれだけカバーできるか、

そのために訓練開始日に合わせた「最適な退職日」がいつかを確認できます。

② 退職 vs 訓練 黒字診断

在職を続けた場合と、退職して職業訓練を受講し再就職した場合の

「トータルの収入(失業給付+再就職手当+受講手当)」を比較できます。

※ この期間内で就職した場合の収支を自動で比較します(退職後のブランク14日・待期7日は自動計算)

・正確計算:賃金日額×給付率(50〜80%)+年齢別上限を元に概算しています。

・給付制限1ヶ月解除は職業訓練受講が条件です。

・自己都合退職(令和7年4月〜1ヶ月制限)を前提とした試算です。

・離職票到着までは14日程度、待期は7日間と仮定しています。

・退職しなかった場合の給与額と、失業給付+再就職手当+受講手当(交通費除く)を比較しています。

・実際の給付額・受給要件・スケジュールは必ずハローワークで確認してください。

© 未来をひらく!職業訓練 | 転載禁止

診断結果を「現実の内定」に変える3つの選択

履歴書の書き方が分かったら、次は「その履歴書をどこに出すか」です。

訓練修了後に「再就職手当」を確実に満額受け取るためにも、早めのエージェント登録が推奨されます。

キャリエモン

「未経験職種への挑戦が不安」「履歴書を添削してほしい」という方に最適。オンラインで気軽にプロのキャリア相談が受けられます。

ウズウズ(UZUZ)

IT系訓練の受講生なら必須。学習意欲を正しく評価してくれる企業の紹介に強く、未経験からの内定率が非常に高いのが特徴。

リクナビNEXT(国内最大級)

※ハローワーク以外の民間サービスを併用することで、非公開求人の獲得や再就職手当の確実な受給に繋がります。

4.受講手当の支給

失業保険の給付に追加して500円×40日の合計20,000円が支給されるものです。有料となるテキスト代などはこの受講手当でかなりの部分が充当できます。

経済的メリットを受けられる条件

これらの支援を受けるためには、訓練開始日の前日に一定の失業保険が残っていることが必要です。

そして、この経済的支援を受ける受講形態のことを「受講指示」と呼びます。

職業訓練を受ける際に受講指示で経済的支援を受けることは、受講者にとって重要な要素です。

まさに職業訓練を受けるかどうかの「判断の決め手」になるといってもよいでしょう。

特に、失業保険の給付日数が訓練期間に応じて延長されることは、受講者にとって大きな安心となります。

受講指示を受けられる条件とは?

そのためには、職業訓練を受ける場合には、この受講指示になるように退職日や失業保険の手続きの時期を計画的にスケジュールできれば理想的です。

でも、実際には自分が思うように職業訓練開始日に合わせて退職日を調整することは難しいでしょう。

受講指示を受けるためには、訓練開始日前日の時点で、失業保険の残日数が一定の日数残っていることが必要です。

| 所定給付日数 | 必要な支給残日数(訓練開始日現在) | |

| 給付制限あり | 給付制限なし | |

| 90日 | 31日以上 | 1日以上 |

| 120日 | 41日以上 | 1日以上 |

| 150日 | 51日以上 | 31日以上 |

| 180日 | 61日以上 | 61日以上 |

| 210日 | 71日以上 | 71日以上 |

| 240日 | 91日以上 | 91日以上 |

| 270日 | 121日以上 | 121日以上 |

| 300日 | 151日以上 | 151日以上 |

| 330日 | 181日以上 | 181日以上 |

| 360日 | 211日以上 | 211日以上 |

退職日を自分が思うように調整することは難しいかもしれませんが、失業保険受給開始後でもあまり日にちを空けなければ受講指示で受講することができます。

失業保険の残日数が残り少なくなってくると、受講指示で受けられないリスクが高まるということです。

ここだけ注意しておきましょう。

受講指示のメリットがあまりに大きいため、現実的には、受講指示の対象になるような開始時期の職業訓練コースを選ぶことが多いと思います。

受講指示の可否診断シュミレーション

◉まずは、失業給付が何日もらえるかを診断しましょう。↓

💰 基本手当日額・総額 簡易診断

このツールは、雇用保険(失業保険)の受給資格がある方を対象に、過去の給与、離職理由、加入期間に基づき、支給される基本手当日額と所定給付日数を簡易的に試算します。計算結果として、受け取れる見込みの総受給額の目安を提示します。最終的な支給額と日数はハローワークで決定されます。

- 特定受給資格者について 会社都合による解雇 倒産 契約期間満了(更新希望があった場合)など、自己の都合によらない理由で離職した方が該当し、給付日数が長くなります

- 簡易近似計算 基本手当日額の複雑な給付率(50%〜80%)は、本システムでは数段階の簡易近似ロジックを用いています 正確な計算式は反映されていません

- 賃金日額 入力された月給は、賞与や退職金を除いた額面の総支給額として計算しています

- 上限額の適用 最新(例 令和7年8月1日)の基本手当日額の上限額が適用されるように制限を設けていますが、改定により変動します

- 最終決定 この結果はあくまで見込額であり、実際の受給資格、給付日数の決定、正確な給付額はハローワークの判断によります

© 未来をひらく|職業訓練

計算結果はいかがでしたか?

受給額を増やすことは難しいですが、自由に使えるお金を増やすことは今すぐ可能です。

通信費を月5,000円削れば、この受給総額に実質「3〜6万円」を上乗せするのと同じ効果があります。

- 通話料無料:企業やハローワークへの電話代を0円に

- データ無制限:外出先でのYouTube学習や求人検索も快適

- ポイント払い:貯まったポイントで月々の支払いを0円に

※今使っているスマホそのままで乗り換え可能で、契約事務手数料も0円なので、持ち出し費用はかかりません。

◉こちらのシュミレーションで受講指示になるかどうかの簡易診断ができます。↓

🎓 職業訓練 受講指示の可否 簡易診断

ハローワークから訓練の受講指示が出る可能性を診断します。訓練開始時点で給付日数が残っているか(給付延長の可否)が主要な判定要素となります。

※ 雇用保険の「所定給付日数」は、先に「基本手当日額・総額 簡易診断」でご確認ください。

©️未来をひらく|職業訓練

診断結果はいかがでしたか?

「受講指示」という大きな権利を確実に掴み取り、不合格による数十万円の損失を防ぐための「合格戦略」をご案内します。

⚠️ 例文の丸写しを卒業し、「事前学習」を武器にする

選考で重視されるのは「入校後の意欲」です。プロから現場のリアルを教わり、「既に予習を始めている」という事実を作ることが、最強の面接対策になります。

受講指示にならない場合は?

ちなみに、受講指示にならない場合とは、職業訓練開始日に、

こんなケースが考えられます。

この場合に、訓練期間中に失業保険の受給が途切れたり、失業保険自体がない、ということになります。

そんな場合は、「職業訓練受講給付金」という給付金を利用できる可能性があります。

💡 あなたは受給できる? 職業訓練受講給付金チェック診断

以下に該当するか入力/選択して「判定する」を押してください。結果は簡易判定です。最終判断はハローワークで行われます。

©️未来をひらく!職業訓練|転載禁止

受講申込の時期

職業訓練を受講する際には、退職状態や労働時間制限について理解する必要があります。

まず、職業訓練の申し込み時には、通常は退職しているか、退職予定日が決まっている必要があります。

ただし、週に20時間未満の働き方であれば、退職していなくても受講が可能です。

遅くとも、訓練開始日までに離職したことをハローワークで確認できなければ実際に訓練を受けることができないので注意しましょう。

また、現在、在職中で離職予定の方でも職業訓練への申し込み自体は可能です。

ただし、ハローワークによっては、申し込み時点で既に退職済みでなければ受講申込みができない場合もあるようですからご注意ください。

訓練開始直前の退職の注意点

職業訓練を受けるには、訓練開始の前日までに退職しているか、もしくは雇用保険に入っていない短時間勤務である必要があります。

このように、退職日が訓練開始直前でも、離職票が届き次第手続きを進めれば大丈夫ですが、給付金のタイミングに影響が出ることがあるため、早めの相談と対応をおすすめします。

離職票が届いていない状況での失業保険の手続きについては、各ハローワークによって判断が異なる場合があるため、自分の管轄ハローワークに問い合わせることが重要です。

職業訓練受講中のアルバイト

アルバイトをすることはできますが、雇用保険に加入するような働き方はダメです。

具体的には、週に20時間以上の所定労働時間があり30日以上の雇用見込みがあると雇用保険に加入する働き方になり、そのような状態だと職業訓練を受け続けることができなくなります。

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

厚生労働省HPより

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

※パートやアルバイトなど、雇用形態や事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば法律的に加入する必要があります。

訓練受講中に週20時間未満のアルバイトならすることは可能ではありますが、失業保険を受けながら受講する場合は失業保険の受給額が減額されてしまいますから、あまりアルバイトをするメリットがありません。

詳しくは、職業訓練中のアルバイトの注意点/落とし穴に気を付けろ!で説明しています。

職業訓練受講の申込手順

失業保険の手続きとスケジューリング

失業保険を受けながら職業訓練を受講する場合は、受講指示になるような日程の訓練コースを選ぶのがお勧めです。

ちなみに、失業保険の手続きからその後の一連の流れは以下のようになります。

なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

- 失業保険がもらえない人、あるいは既にもらい終わった人には「職業訓練受講給付金」がもらえる可能性があるので支給要件をハローワークで確認します。

- 失業保険を受給中の人は受講指示になるかどうかをハローワークで確認します。

離職票の提出時期に注意

離職票が訓練開始日までに間に合わない場合でも訓練受講は可能です。

ただし、ハローワークによって取り扱いが違う可能性があります。

手続きに関する期限を管轄のハローワークでしっかり確認しましょう。

退職前6ヶ月間にもらう賃金額が失業保険の受給額計算の根拠になりますので、退職前の給料額を残業などで増やしておけば失業保険の額を上げることは可能です。

◉【関連】無料ツールが合否を分ける!申込書準備と面接対策を効率化

✅ 関連記事:次のステップへ──行動の証拠で訓練合格率を劇的に上げる方法

いよいよ訓練合格準備の最終段階。

訓練選考で重視されるのは「知識」より「行動の証拠」。

選考の仕組みを複雑に考えるのはやめましょう。

シンプルな4ステップで、筆記も面接も自信を持って突破できます。

FAQよくある質問

- Q連続受講はできますか?

- A

連続受講には制限があり、基本的に1年間の期間を空ける必要があります。

特例として求職者支援訓練の基礎コースを受講後に続けて実践コースを受講できる特例がありますが、基礎コース自体があまりないため連続受講はレアケースといえます。

また、受講者が希望する分野のコースがいつも用意されているわけではないため、計画的な受講が求められます。

- Q定員割れで開講中止されないことがありますか?

- A

せっかく応募しても募集定員より少ない場合は開講中止になることがあります。

ポリテクセンターのような職業訓練を専門に実施している公的教育機関では1人でも開講されますし、民間の教育機関に業務委託された訓練コース(公共職業訓練の委託訓練や求職者支援訓練など)では定員数に対して半分以上の応募が必要な場合もあるなどさまざまです。

- Q訓練コースの受講内容に沿った職種で就職しないといけないの?

- A

基本的には受講する訓練コース内容と職業訓練修了後に再就職する職種は通常は同じになるはずですが実際には必ずしも一致しないこともありますしダメではありません。

例えばWEBデザイナー養成コースを受講しても実際にWEBデザイナーとして就職するケースは必ずしも多いとはいえません。

- Q職業訓練の受講期間はどのくらいですか?

- A

多くは3ヶ月から6ヶ月の受講期間が一般的ですが、2年間の長期コースも用意されています。

- Q職業訓練の受講時間は?

- A

平日の週5日、9:00過ぎから16:00までの受講期間を設定するコースが多いです。

土日祝、年末年始、お盆期間は休みになります。一部、週3日や1日3時間の短時間コースの設定もあります。

- Q職業訓練で自宅受講コースはありますか?

- A

はい、通学型ではなく、自宅で受けられるeラーニング形式の訓練コースもあります。

時間や場所に制約のある方にとって大きな利点であり、より多くの人が自分のペースで学ぶことができるようになっています。

- Q職業訓練には託児所付きコースがありますか?

- A

はい、受講者のために託児所が用意されたコースもあります。

小さなお子様がいても職業訓練との両立が可能です。

- Q職業訓練は県外でも受講できますか?

- A

はい、居住地の制約はありませんので、住所地ではない県外のコースも受講可能です。

まとめ

職業訓練を受ければスキル向上、資格取得といった再就職に役立つ武器を手に入れることができますが、一方で訓練受講中の生活維持という大事な側面も考慮しなくてはいけません。

職業訓練を申し込む時期によって経済的なメリットが大きく変わってくるなど、失業保険の受給の有無、退職のタイミングなど、様々な要素が絡むので少し複雑です。

ただ単に申し込んでもよいのですが、せっかく受講するなら最大限のメリットを活かして受講したいものです。

これらのポイントを理解し、自身の状況に合わせた計画をたてることがスムーズな職業訓練受講につながります。