職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説

訓練手続き

訓練手続き

2024.03.06

「職業訓練を受けるなら受講指示じゃないといけないと聞いたけど意味がよくわからない」

そんな方向けに、

「職業訓練を受講指示で受けるための条件と受講指示で得られるメリット」を詳しく説明していきます。

この記事では、

- なぜ受講指示が「最強」なのか? その5つの強力なメリット

- 受講指示を得るための失業保険の残日数(必須条件)

- 「受講指示」を確実に勝ち取り、訓練校の選考を突破するための具体的な行動ステップ

を、キャリアコンサルタントが徹底解説します。

経済的な安心を手に入れ、新しいキャリアを切り拓く力を手に入れましょう。

それではどうぞ!

職業訓練を受講指示で受けるメリットとは?

「なぜ、職業訓練は受講指示で受けないといけないのか?」

その理由は、受講指示には受講生にとって強力なメリットがあるからです。

この、受講指示で訓練を受けるメリットがあまりに強力なので、もし仮に受講指示で受けられないとすると、職業訓練受講自体をあきらめないといけないくらい重要なポイントとなります。

ですから、職業訓練を受ける場合には受講指示が受けられるかどうかを、ぜひ優先して考えたいところです。

以下に、受講指示で職業訓練を受ける場合の5つのメリットを説明していきます。

1.給付日数の延長

給付日数の延長 ― 受講指示の大きな魅力

失業保険(基本手当)には、もともと「もらえる日数の上限」があります。

例えば所定給付日数が90日(約3か月)の人が、6か月(180日)の職業訓練に参加するとどうなるでしょう?

そのままでは最初の3か月で給付が終わってしまい、残り3か月は無収入になってしまいます。

「受講指示」がある場合はどうなる?

ここで大きなポイントとなるのが、ハローワークからの 「受講指示」 です。

- 受講指示が出れば、職業訓練が終わるまで 失業保険と同額の「訓練延長給付」 が支給され続けます。

- この延長には上限がなく、たとえ2年間の訓練であっても、その2年間まるごと毎月支給されます。

つまり、所定給付日数がわずか90日だった方でも、受講指示を受けて2年間の訓練を受ければ、本来の約8倍の期間、給付を受けられるということです。

これは、本来もらえる日数に加え、最大約15ヶ月分(約450日分)の給付が上乗せされる計算です。

(※平均日額5,000円の場合、金額にして約225万円相当)を受けられる ということです。

これってすごくないですか?

これは、生活費の不安を大きく減らし、安心して学習や資格取得に専念できる という、非常に大きなメリットとなります。

このように、受講指示があると職業訓練が終わるまで失業保険が延長され、無収入の期間がなくなり生活の心配をせずにスキルアップに集中できます。

この延長制度こそ、受講指示の最も大きなメリットと言えるでしょう。

この延長制度こそ、受講指示の最も大きなメリットであり、安心して学習に「集中できる心のゆとり」をもたらす最大の理由と言えるでしょう。

受講指示がある場合とない場合の違い

| 状況 |

受講指示なし |

受講指示あり |

| 失業保険の支給 |

所定日数(例:90日)で終了 ✖️ |

訓練期間中ずっと延長支給 ✔️ |

| 無収入期間 |

訓練中に失業保険が切れると無収入 ⚠️ |

訓練終了まで途切れず給付 💰 |

| メリット |

特になし - |

生活の心配なく安心して訓練に集中できる ✨ |

たむ仙人

もし職業訓練が終わるまでに「失業保険の日数」が十分残っていれば、普段どおりの支給日数で訓練を受けることができ、延長はありません。

逆に、「訓練の途中で失業保険の日数がなくなってしまう場合」にだけ、訓練が続く分だけ支給日数が延長されます。

つまり、「職業訓練の期間中に失業保険が切れるときだけ延長される」と覚えておくとわかりやすいですね。

2.給付制限の解除

自己都合退職の場合、失業保険はすぐにもらえない?

自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても、普通は「7日間の待期期間」の後、さらに1カ月間(令和7年4月以降退職の場合)は失業手当がもらえません。

この1カ月間、失業保険がストップしてしまう期間を「給付制限」といいます。

たむ仙人

給付制限期間はどうなった?

・2025年3月まで:原則2カ月間

・2025年4月以降:原則1カ月間に短縮

ただし、過去5年で複数回自己都合退職した場合などは3カ月になる場合もあります。

職業訓練を受けるとどうなる?

もしこの「給付制限中」にハローワークの指示などで職業訓練(または指定の教育訓練)を受けると、訓練開始日から失業保険の給付が前倒しでスタートします。

つまり、本来なら1カ月間待たないといけないはずの失業保険が、

訓練を開始したその日から受け取れるようになるという特別ルールが働くのです。

給付制限の解除を簡単に説明

通常の場合

- 自己都合で会社を辞めると、失業保険の手続きをしてから(退職日からではありません)

7日間の待期+1カ月間の給付制限があり、その間は失業保険がもらえません。

- 退職後に会社がハローワークに雇用保険の退職の手続きをして(通常は退職日の2週間後から1ヶ月程度あと)、それから手続き後の書類(離職票といいます)が自宅に届きます。

- その書類を持って本人が住所地を管轄するハローワークで手続きをします。

職業訓練を受ける場合

- ハローワークの「受講指示」で職業訓練を始めると、訓練開始日から給付制限が解除され、失業保険の受給期間がスタートします。

- タイミングが合えば、給付制限期間なしで失業保険の受給開始となります。

- ただし、実際にお金が振り込まれるのは、訓練開始後の「最初の認定日」以降です。

3.交通費の支給

受講指示になれば、失業保険の支給に加えて自宅から訓練校までの交通費(通所手当)が補助されます。

この通所手当の額は交通手段により異なりますが、最大で月額42,500円が支給されます。

ですから、ほぼ実際にかかる交通費が不足することはありません。(片道2キロ以上が対象です)

電車やバスなどの公共交通機関、または自動車通学でも交通費支給の対象になります。

公共交通機関を利用した場合は、1ヵ月の定期券運賃相当額です。自動車通学の場合は、以下の額が毎月支給されます。

- 片道10キロ未満の場合は3,690円

- 10キロ以上は5,850円

- 地域によっては15キロ以上の場合に8,010円

4.受講手当の支給

受講手当とは、失業保険の給付に上乗せして500円×40日の合計20,000円が訓練受講期間の最初の頃に支給されるものです。

職業訓練の授業料は無料で、有料のテキスト代などもこの受講手当でほとんどカバーできるので、訓練にかかる自己負担ははぼなく受講することが可能になっています。

5.失業保険の認定手続きの代行

通常、失業保険を受給するためには4週間に1回の間隔で本人がハローワークに行って失業保険の認定を受けなければ失業保険をもらえません。

受講指示で職業訓練を受ける場合は、

職業訓練校が失業保険の手続きを受講生の代わりにまとめてやってくれます。

また、職業訓練を受けている期間は、訓練に参加していること自体が「求職活動の実績」として認められます。

そのため、通常必要となる認定日までに2回以上の求職活動(例:求人応募やハローワーク相談など)は、職業訓練中は必ずしもしなくても大丈夫です。

つまり、訓練に専念している間は、別途求職活動をしなくても求職活動の実績があるとみなされるので安心です。

◉訓練×給付最適化シミュレーション

職業訓練を受けると決めたら、まずは経済面の「見える化」を。

💡 給付制限解除&退職 vs 訓練 黒字最適化ナビ

このシミュレーションは、次の2つをまとめて診断できます。

① 給付制限解除診断

職業訓練受講によって、自己都合退職の給付制限(無収入期間)の減額分をどれだけカバーできるか、

そのために訓練開始日に合わせた「最適な退職日」がいつかを確認できます。

② 退職 vs 訓練 黒字診断

在職を続けた場合と、退職して職業訓練を受講し再就職した場合の

「トータルの収入(失業給付+再就職手当+受講手当)」を比較できます。

📋 注意事項

・正確計算:賃金日額×給付率(50〜80%)+年齢別上限を元に概算しています。

・給付制限1ヶ月解除は職業訓練受講が条件です。

・自己都合退職(令和7年4月〜1ヶ月制限)を前提とした試算です。

・離職票到着までは14日程度、待期は7日間と仮定しています。

・退職しなかった場合の給与額と、失業給付+再就職手当+受講手当(交通費除く)を比較しています。

・実際の給付額・受給要件・スケジュールは必ずハローワークで確認してください。

© 未来をひらく!職業訓練 | 転載禁止

Step 3:出口戦略の確定

診断結果を「現実の内定」に変える3つの選択

履歴書の書き方が分かったら、次は「その履歴書をどこに出すか」です。

訓練修了後に「再就職手当」を確実に満額受け取るためにも、早めのエージェント登録が推奨されます。

【まずはプロに悩み相談】

キャリエモン

「未経験職種への挑戦が不安」「履歴書を添削してほしい」という方に最適。オンラインで気軽にプロのキャリア相談が受けられます。

プロに無料相談してみる →

【IT・Web・専門職への転身】

ウズウズ(UZUZ)

IT系訓練の受講生なら必須。学習意欲を正しく評価してくれる企業の紹介に強く、未経験からの内定率が非常に高いのが特徴。

IT就職の相談をする →

※ハローワーク以外の民間サービスを併用することで、非公開求人の獲得や再就職手当の確実な受給に繋がります。

受講指示の条件

このようなメリットいっぱいの受講指示ですが、受講指示で職業訓練を受けるためには、

失業保険の受給日数が訓練受講開始の前日の時点でどれだけ残っているか

が要件となります。

さらに、給付制限の有無によって受講指示に必要な失業保険の受給残日数が変わってきます。

以下の表を参考にしてください。

【注】「給付制限あり」は主に自己都合退職者、「給付制限なし」は主に会社都合退職者などが該当します。

| 所定給付日数 | 必要な支給残日数(訓練開始日現在) |

| 給付制限あり | 給付制限なし |

| 90日 | 31日以上 | 1日以上 |

| 120日 | 41日以上 | 1日以上 |

| 150日 | 51日以上 | 31日以上 |

| 180日 | 61日以上 | 61日以上 |

| 210日 | 71日以上 | 71日以上 |

| 240日 | 91日以上 | 91日以上 |

| 270日 | 121日以上 | 121日以上 |

| 300日 | 151日以上 | 151日以上 |

| 330日 | 181日以上 | 181日以上 |

| 360日 | 211日以上 | 211日以上 |

北海道ハローワークのサイトより引用【重要】

まずは自分の所定給付日数と残日数をハローワークで確認しましょう。

※精神的な疾患などで退職し、現在は医師から「就労可能」と認められている場合、ハローワークで「就職困難者」と認定されることがあります。

この「就職困難者」に該当すると、訓練開始前日に失業保険の残日数が1日以上あれば、受講指示で職業訓練を受けることができるという特例があります。

失業保険の残日数が足りない場合の調整は可能か?

失業保険の支給残日数が足りない場合、「受講指示」をもらうために支給日数を減らさずに残す工夫ができるかについてご説明します。

支給残日数を残す方法としてよく挙げられるのは、次の以下の2つの方法です。

たむ仙人

ただし、どちらの方法も管轄のハローワークが判断する領域です。

「確実な方法ではない」ということをまず前置きしておきます。

・アルバイトをして支給日数を残す方法

失業保険を受給中に、1日に4時間以上のアルバイトをすると、その日は「失業認定されない日」になります。

つまり、その日の分の失業保険は支給されず、支給日数が後ろにずれるしくみです。

このため、職業訓練の受講開始時には、ずれた分を含めて支給残日数を多く残せる場合があります。

ただし、必ずできるわけではありません。

支給残日数を意図的に操作したと判断されると加算されない可能性もあり、最終的には管轄のハローワークの判断次第です。

「受けたい訓練コースが受講指示に必要な支給残日数に足りないため、アルバイトをして残日数を調整しよう」

と思うときは、事前にハローワークで確認をしておくとよいでしょう。

なお、アルバイトが週20時間以上でかつ31日以上の勤務になると、雇用保険に加入する働き方(雇用保険の被保険者)となりますが、これは要注意です。

実は、雇用保険に入る働き方をしてしまうと、

「雇用保険の被保険者は職業訓練を受けられない」という要件に引っかかってしまい、場合によってはそもそも職業訓練自体が受けられないことにつながりかねませんので注意が必要です。

・認定日に行かない

4週間に1回の間隔である失業保険の認定日にハローワークで認定の手続きに行かないと、その期間はまるまる認定されなかった期間となります。

支給日数がすべて後送りとなるため、職業訓練開始日には、認定されなかった期間の支給日数がまるまる残ることになります。

このような認定日を飛ばすやり方は、故意でないにせよ支給残日数に加えられない可能性が高いです。

たむ仙人

受講指示で職業訓練を受けたいなら、リスクを考えて支給残日数の要件をクリアしている訓練コースを選ぶほうが確実といえます。

受講指示でない職業訓練の受け方

このように、職業訓練を受けるならできれば受講指示が望ましいわけですが、どうしても受けたい訓練コースがあるなら、受講指示でなくてもコース内容で訓練受講を決めることもぜんぜんありだと思います。

- 専業主婦で久しぶりに再就職するために職業訓練を受けたい

- 短期間を職業訓練でパソコンスキルを身につけたい

など、受講指示の経済的メリットが受けられる受講指示ではないけれど、「無料で受講できるなら職業訓練を受けたい」ということも大きなメリットですので、事情が許せばまったくありだと思います。

たむ仙人

無料なので民間講座を受けるよりも経済的に大きなメリットといえます。

さらに、条件が合えば受講指示ではない方用の職業訓練受講給付金という制度も利用可能です。

失業保険対象外の方も安心!職業訓練受講給付金で安定した訓練生活を実現

もし失業保険をもらえない方でも、職業訓練を安心して受けられるよう「職業訓練受講給付金」という制度があります。

この制度では、訓練期間中に月々約10万円と、通所にかかる交通費が支給されます。

これにより、生活の安定を保ちながら、じっくりスキルアップに取り組むことができます。

職業訓練受講給付金とは?

【概要】

失業保険をもらえない場合に、公共職業訓練又は求職者支援訓練を受講し、一定の要件を満たした場合に払われます。

【給付額】

・職業訓練受講手当…月額100,000円

・通所手当…受講指示と同じ条件で最大月42,500円まで支給されます。

【職業訓練受講給付金支給要件】

- 本人の収入が月8万円以下

- 世帯全体の収入が月30万円以下

- 世帯全体の金融資産が300万円以下

- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

- 訓練実施日すべてに出席をする

- 世帯の中で同時に給付金を受けているものがいない

- 過去3年以内に、偽りその他不正の交付により、特定の給付金の支給を受けていない

- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない

詳しい支給額や申請方法、条件については職業訓練受講給付金をわかりやすく解説|条件や手続きの流れは?で解説していますので、そちらをご覧ください。

💡 あなたは受給できる?

職業訓練受講給付金チェック診断

以下に該当するか入力/選択して「判定する」を押してください。結果は簡易判定です。最終判断はハローワークで行われます。

※ 本ツールは簡易判定です。最終的な可否はハローワークで決定されます。

©️未来をひらく!職業訓練|転載禁止

受講指示以外の受講形態

職業訓練の受講形態をやさしく解説

職業訓練には「受講指示」以外にも「支援指示」や「受講推薦」という受講形態があります。

訓練を申し込むときは、必ずこの3つのどれかに分かれます。ちょっと難しい言葉ですが、知っておくと安心です。

3つの受講形態

✡受講指示

- 失業保険を受け取れる日数が一定数残っている人が対象です。

- 受講中は失業保険が延長されたり、給付制限がなくなったり交通費や受講手当が支給されたりと、経済的なサポートがあります。

これまで述べてきたように強力な経済的支援を受けることができるので、できれば受講指示で受講できるのが一番良いでしょう。

✡支援指示

- 失業保険をもらえない人や、生活に困っている人が職業訓練受講給付金(月10万円など)をもらいながら訓練を受ける場合です。

- ハローワークと相談しながら就職活動の計画を立て、訓練期間中は毎月1回ハローワークに行く必要があります。

- 訓練の種類(公共職業訓練・求職者支援訓練)に関わらず、給付金を受けるならこの形式になります。

- 求職者支援訓練を受講する場合は、すべて支援指示という受講形態になります。

受講指示の要件に該当すれば受講指示のメリットを受けられることになります。

✡受講推薦

- 失業保険がすでに受け取れない人や、訓練開始時点で、受講指示に必要なだけの失業保険日数が足りない人が対象です。

- 訓練の受講料は無料ですが、失業保険は訓練の途中で支給が終わってしまっても延長されません。

- 訓練期間中の失業保険の延長もないし交通費も最初から一切支給されません。

- 訓練校によるハローワークの認定手続きは代行してもらえないので、訓練中も失業保険の受給期間中は自分でハローワークに通い、認定手続きをしなければなりません。

- 受講手当(2万円)もありません。

訓練の種類と受講形態

公共職業訓練

- 受講指示・支援指示・受講推薦の3つの形態があります。

- 受講指示の条件を満たせば受講指示、それ以外は受講推薦か支援指示になります。

求職者支援訓練

- 基本的にすべて「支援指示」となります。

- 失業保険をもらっている人も、もらっていない人も受けられます。

- 受講指示の要件に該当すれば、失業保険の延長や、受講手当の受給、交通費の支給を受けることができます。

支援指示のポイント

- 支援指示では、ハローワークと毎月就職活動の計画・報告を行います。

- 失業保険が出ない人向けの「職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)」を受けながら訓練できます。

- 公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、給付金を受ける場合は支援指示です。

まとめ

◎職業訓練の受講形態は「受講指示」「支援指示」「受講推薦」の3つだけ

◎どの形態になるかは、失業保険の残日数や職業訓練受講給付金の有無などで自動的に決まります

◎公共職業訓練は3パターン、求職者支援訓練は支援指示

◎受講指示は経済的メリットが大きく、受講推薦は経済的支援がない

公共職業訓練と求職者支援訓練での受講指示の違い

公共職業訓練と同様に求職者支援訓練でも受講指示で訓練を受けることができるようになり、給付日数の延長や交通費の支給など、経済的メリットは同様ですが、じつは細かな点で相違はあります。

1.指定来所日の設定

求職者支援訓練では、ハローワークの就職支援計画の元に、訓練受講生が定期的にハローワークの支援を受けながら訓練受講を進めていくという運営制度の仕組みになっています。

そのため、訓練受講中は毎月1回ハローワークに来所するという日が設定されています。

公共職業訓練ではそのような指定来所日の設定というものはありません。

2.失業認定の代行

公共職業訓練では訓練校が受講生の失業保険の認定手続きを代行してくれますが、求職者支援訓練では訓練校の手続き代行はありません。

毎月1回のハローワーク指定来所時に受講生本人が認定手続きを行なうことになります。

3.訓練終了後のハローワークの継続支援

求職者支援訓練の場合

訓練が終わっても、まだ就職が決まっていない場合は、訓練が終わった後も3ヶ月間、毎月1回ハローワークに行って面談を受ける必要があります。

公共職業訓練の場合

訓練が終わった後に決まった継続的な支援や義務はありません。特にハローワークでの定期的な面談などの決まりはないです。

このように、訓練終了後もサポートを受ける仕組みがあるのは「求職者支援訓練」だけです。

失業給付の給付日数と受講指示の可否がわかる簡易診断

受講指示になるかどうかの簡易診断シミュレーションを作成しました。ご利用ください。

💰 基本手当日額・総額 簡易診断

このシミュレーションについて

このツールは、雇用保険(失業保険)の受給資格がある方を対象に、過去の給与、離職理由、加入期間に基づき、支給される基本手当日額と所定給付日数を簡易的に試算します。計算結果として、受け取れる見込みの総受給額の目安を提示します。最終的な支給額と日数はハローワークで決定されます。

【重要】但し書き・計算のポイント

- 特定受給資格者について 会社都合による解雇 倒産 契約期間満了(更新希望があった場合)など、自己の都合によらない理由で離職した方が該当し、給付日数が長くなります

- 簡易近似計算 基本手当日額の複雑な給付率(50%〜80%)は、本システムでは数段階の簡易近似ロジックを用いています 正確な計算式は反映されていません

- 賃金日額 入力された月給は、賞与や退職金を除いた額面の総支給額として計算しています

- 上限額の適用 最新(例 令和7年8月1日)の基本手当日額の上限額が適用されるように制限を設けていますが、改定により変動します

- 最終決定 この結果はあくまで見込額であり、実際の受給資格、給付日数の決定、正確な給付額はハローワークの判断によります

© 未来をひらく|職業訓練

計算結果はいかがでしたか?

受給額を増やすことは難しいですが、自由に使えるお金を増やすことは今すぐ可能です。

通信費を月5,000円削れば、この受給総額に実質「3〜6万円」を上乗せするのと同じ効果があります。

【職業訓練生に選ばれる理由】楽天モバイル

- 通話料無料:企業やハローワークへの電話代を0円に

- データ無制限:外出先でのYouTube学習や求人検索も快適

- ポイント払い:貯まったポイントで月々の支払いを0円に

楽天モバイルで実質受給額を増やす →

🎓 職業訓練 受講指示の可否 簡易診断

このシミュレーションについて

ハローワークから訓練の受講指示が出る可能性を診断します。訓練開始時点で給付日数が残っているか(給付延長の可否)が主要な判定要素となります。

※ 雇用保険の「所定給付日数」は、先に「基本手当日額・総額 簡易診断」でご確認ください。

※ 0日の場合、原則として失業給付延長の対象外です。

※ 日付未定の場合、今日の1ヶ月後などを仮で入力してください。

※ ここから給付開始日が計算されます。

©️未来をひらく|職業訓練

診断結果はいかがでしたか?

「受講指示」という大きな権利を確実に掴み取り、不合格による数十万円の損失を防ぐための「合格戦略」をご案内します。

⚠️ 例文の丸写しを卒業し、「事前学習」を武器にする

選考で重視されるのは「入校後の意欲」です。プロから現場のリアルを教わり、「既に予習を始めている」という事実を作ることが、最強の面接対策になります。

ココナラで現役のプロに「現場で必要なスキル」を相談

合格率を劇的に高める「プロへの相談」はこちら →

受講推薦の特例

- 失業保険の支給残日数が受講指示の要件に足りない

- 失業保険をもらいきった

- そもそも失業保険がもらえない

公共職業訓練では、これらのケースは受講指示になりません。受講推薦か支援指示となります。

このうち、

職業訓練受講給付金の要件に該当すれば支援指示になり、

職業訓練受講給付金の要件に該当しなければ受講推薦となります。

ちなみに求職者支援訓練はすべて支援指示(受講指示とのハイブリット型あり)となりますので、求職者支援訓練では受講推薦という受講形態はありません。

受講推薦の場合は、

- 職業訓練終了まで失業保険は延長されない

- 交通費は出ない

- 受講手当(2万円)は出ない

- 職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)は出ない

- 認定の手続き代行はなく認定日にハローワークに行くことが必要

このように、受講推薦は、ないない尽くしになります。

もちろん受講料無料で職業訓練を受けられるものの、生活面でかなり苦戦を強いられます。

ですから、受講推薦でしか職業訓練を受けられないとなると職業訓練受講自体を諦めざるを得ないこともあると思います。

職業訓練の3形態の違いを、アイコン付きで分かりやすく整理しました。

📘 職業訓練の3つの受講形態の比較

| 項目 |

🏫 受講指示 |

🧾 支援指示 |

💬 受講推薦 |

| 失業保険延長 |

✅ あり |

❌ なし |

❌ なし |

| 交通費支給 |

🚆 あり |

🚗 あり(給付金対象) |

❌ なし |

| 受講手当 |

💰 あり |

❌ なし |

❌ なし |

| 認定手続き |

🏫 訓練校が代行 |

🧍♀️ 本人 |

🧍♂️ 本人 |

| 主な対象 |

💼 失業保険受給中 |

🪙 失業保険なし |

📅 日数不足など |

💡補足:求職者支援訓練はすべて支援指示になりますが、

受講指示の要件に該当すれば、認定手続き以外の経済的メリット(交通費・手当など)をすべて受けられます。

敗者復活?支給残日数が足りなくても職業訓練の道はある!

このように、失業保険はもらえるけれど、残念ながら受講指示に必要な支給残日数が足りず、「受講推薦」になるケースがあります。

ここで注意したいのは、受講推薦だと受講指示のような経済的メリットがなく、特に失業保険の延長手当が支給されないため、訓練途中で失業保険が打ち切られてしまうリスクがあるということです。

一見、これは大きな壁のように思えます。

なぜなら、

「職業訓練が終わる前に失業保険がなくなってしまう」

というのは、生活の不安が増す大きな痛手だからです。

しかし、ここからが驚きの展開です。

実は、失業保険がなくなる=「失業保険をもらえない人」になることで、これまで受けられなかった 職業訓練受講給付金 の支給対象に変わる可能性が出てくるのです。

言い換えれば、

失業保険の受給期間中は受けられなかった支援が、受給が途切れた途端に別の給付金を受けられるチャンスがある、まさに“敗者復活”のシナリオが待っているのです。

この皮肉とも言える制度のカラクリを上手に活用すれば、厳しい状況でも職業訓練を続けられる可能性が広がります。

まさに、苦しい時こそあきらめず、次のステージへ進むための希望の光と言えるでしょう。

もちろん、訓練受講給付金の受給条件を満たしている必要がありますが、条件を満たせば受講推薦から支援指示へと受講形態が変更され、訓練受講給付金を受けながら訓練を受講することが可能になるのです。

はたして訓練受講給付金は簡単に受給できるのか?

ざっくりと言いますと、一人暮らしであれば比較的受給できる可能性がありますが、家族と同居の場合は受給できる可能性はかなり低くなります。

たむ仙人

この職業訓練受講給付金の支給要件はかなり複雑ですから、自分が要件に該当するかどうかハローワークでしっかり確認する必要があります。

詳しくはこちら⇒職業訓練受講給付金をわかりやすく解説|条件や手続きの流れは?

確実に受講指示になるために

ハローワークの認定

職業訓練を受けるためには、そもそもハローワークに職業訓練受講が必要であると認めてもらわなければ受講すらできません。

「失業保険がそろそろ切れるので、失業保険を延長するために職業訓練を受けよう」

としているような意図が透けて見えてしまうとハローワークで受講を認定してはもらえません。

そのために、

- 自分はなぜこの職業訓練を受けたいのか

- これまでにこんな就職活動実績がある

こうしたことをハローワークの職業訓練相談員に説明できるよう事前に準備しておくとよいでしょう。

受講指示と失業保険手続きのタイミング

受講指示を確実に受けるためには、これまで述べたように、失業保険の受給残日数が重要なポイントとなります。

そのため、希望する訓練コースの開始日に合わせて失業保険の手続き時期を調整し、必要な支給残日数を確保すれば、受講指示に結びつけることは理論上可能です。

しかし実際には、希望する訓練コースの開講日がいつになるかという未来の情報は非常に不確かで、また給付制限の有無も受講指示に影響します。

そのため、手続きのタイミングを完璧に合わせることは簡単ではなく、確実に受講指示を得られるとは言い切れないのが現状です。

実際には、退職後に失業保険の手続きを進めながら、応募可能な訓練コースを順次検討していくケースが多いでしょう。

なお、長期高度人材コースという約1〜2年間にわたる長期の職業訓練コースは、多くの場合、学校の新学期にあたる4月初旬に開講されます。

これは、短大や専門学校の入学時期に合わせてスタートするためです。

このため、こうした長期コースを希望する場合は、失業保険の手続き時期をある程度調整して受講指示を受けやすくすることも可能です。

職業訓練合格の確率を上げるために

合格の鍵は「本気度」と「行動の証拠」

- 面接で何を話せばいいか不安…

- 履歴書の書き方に自信がない…

- 年齢が不利になるのでは…

そんな悩みを抱えるのはあなただけではありません。

職業訓練の合否は、スキルや年齢よりも「本気度」が重視されます。

なぜなら、訓練校は国や自治体の予算で運営されており、修了後の就職率が厳しく問われるからです。

そのため、若さやスキルよりも「授業に真剣に取り組み、修了後すぐに就職できる人」=「やる気」と「積極性」が評価されます。

職業訓練の第一歩は「ハローワークでの訓練相談」

ハローワークでの訓練相談は、ただの手続きではなく【求職活動の実績】として評価されます。

この相談を経て、ハローワークが「この人には職業訓練が必要だ」と判断した場合に発行されるのが「受講あっせん」です。

この「受講あっせん」は、いわば訓練校への“推薦状”のようなもの。

ハローワークがあなたを訓練校に推薦することで、初めて選考試験を受ける資格が得られます。

つまり、「受講あっせん」がなければ、訓練校の選考試験に申し込むことすらできません。

そしてこの推薦は、単に「失業保険の延長をしたい」だけの理由では絶対に認められません。

ハローワークが「この人は訓練を受けることで再就職につながる」と納得できるだけの就職活動の実績と積極的な姿勢が必要です。

訓練校が本当に求めている人とは?

職業訓練は「誰でも受けられる」と思われがちですが、実際には選考があります。

特に人気のあるコースでは、倍率が3〜4倍以上になることも珍しくありません。

訓練校が選考で最も重視するのは、

「この人は訓練を受けることで本当に就職につながるかどうか」です。

なぜなら、訓練校の評価は【修了後の就職率】によって決まるからです。

訓練校は国や自治体の予算で運営されており、成果として「何人が就職できたか」が厳しく問われます。

そのため、単に「学びたい」という気持ちだけではなく、

- 就職に向けた具体的な行動をしている人

- 訓練を真剣に受ける姿勢がある人

- 周囲と協力しながら学べる人

を優先的に受け入れたいと考えています。

実際には、やる気の感じられない20代よりも、60代でも熱意を持って再就職を目指す人のほうが合格しやすいこともあります。

年齢やスキルよりも、「この人なら訓練を活かして就職できる」と感じられるかどうかが、合否を分けるのです。

たむ仙人

訓練校は「就職率を上げるための仲間」を探しています。だからこそ、あなたの「本気度」と「行動の証拠」が、選考で最も強い武器になるのです。

合格の鍵は「求職活動の実績」と「強い再就職意欲」

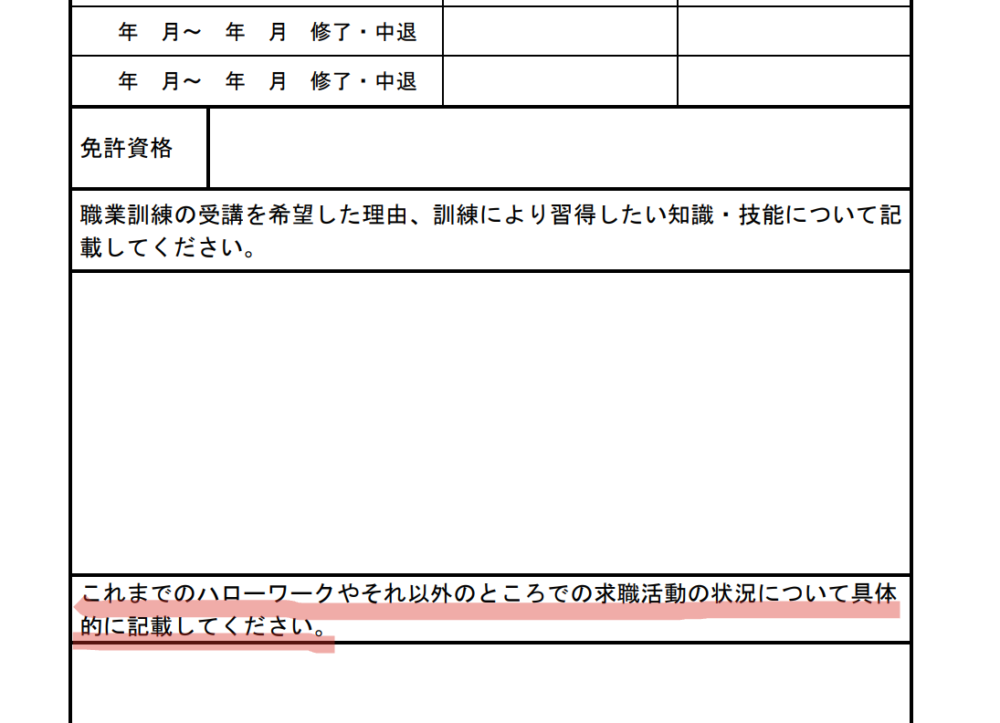

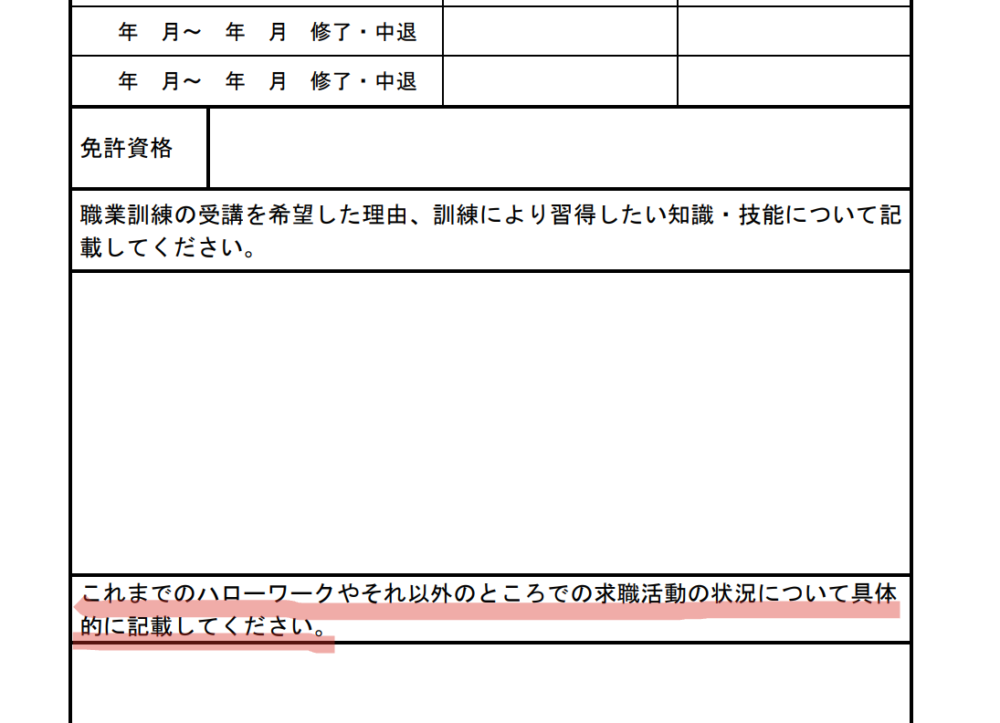

申込書には「これまでの求職活動状況」を記入する欄があり、これは選考で必ず重視されます。

多くの応募者が見落としがちですが、ここに具体的な応募実績や明確な目標を書くことで、審査官に強い熱意と積極性を示せます。

たとえば、求職者支援訓練の申込書では、下記のように「これまでの求職活動状況」を必ず記入する必要があります。

しかし、いくら応募書類に立派な意気込みや熱意を書いたとしても、実際の求職活動の実績が伴わなければ相手には響きません。

たむ仙人

書類の表現力だけでなく、「日々の具体的な活動実績」が伴ってこそ、面接官の心に響くアピールになります。

書類と面接の一貫性が合格率を高める

書類に書いた求職活動の実績を、面接で具体例として話せるようにしておきましょう。

応募した企業や求人の種類、その理由、自分の目指す職種とのつながりを明確にすると、納得感が生まれます。

さらに、訓練に直結するスキルを事前に学ぶ姿勢も高評価につながります。

合格に直結する準備 — 今すぐ始められる4つのステップ

以下の無料・低価格ツールを使えば、スマホだけで“合格に近づく行動”が取れます。

「何もしていない人」と「できることをすべてやってきた人」では、選考結果に大きな差が出ます。

◉選考の仕組みを複雑に考えるのはやめましょう。

下記の記事で紹介するシンプルな3ステップで、筆記も面接も自信を持って突破できます。

関連記事:【無料ツールで簡単!】 選考通過率が劇的に上がる!面接・筆記・申込書 即効攻略法

いよいよ合格準備の最終段階。

訓練選考で重視されるのは「知識」より「行動の証拠」。

「合格対策が難しそう」その不安、無料ツールとシンプルな手順で解決できます。

【今すぐ使える無料ツール】合格を引き寄せる準備はこちら

こうした求職活動をしっかりすることで、以下のような訓練申込書の受講希望欄の記入が可能になります。

訓練申込書 「受講理由欄」 記入例

自分の状況に近いパターンを選んで参考にしてください。

① ブランク補填型(OA事務科志望)

前職を退職後は家族の介護に専念しており、数年間のブランクがあります。

再就職を目指して活動を始めましたが、パソコン操作に不安があり応募に踏み切れませんでした。

転職支援サービスで応募書類の添削を受け自己PRを整理。さらに適職診断で事務職に向いていると分かりました。

事前学習としてWord・Excelの基礎を学び直し準備を進めています。

OA事務科で体系的にスキルを習得し、協調性を大切に積極的に学び、安定した再就職を実現したいです。

② 未経験挑戦型(プログラミング科志望)

前職では販売職でしたが、将来性の高いIT分野での就職を希望しています。

独学で学び始めましたが限界を感じ、体系的に学ぶ必要性を痛感しました。

転職エージェントで適職診断を受け、論理的思考力が強みと分かりIT分野への適性を確認。応募書類の添削で志望動機を具体化しました。

さらにココナラでプログラミング入門講座を受講し基礎を事前学習。

プログラミング科で実践的に学び、未経験からでも活躍できる人材を目指します。

③ 職種変更型(営業→経理事務科志望)

営業職として勤務する中で、数字を扱う業務にやりがいを感じ経理職への転身を決意しました。

求人応募も行いましたが、実務経験・資格不足を痛感。転職支援サービスで適性診断を受け、分析力と正確さが強みと判明。

応募書類の添削で志望動機を整理し説得力を高めました。さらにココナラで簿記の基礎講座を受講し事前学習を進めています。

経理事務科で簿記・会計ソフトを体系的に学び、専門性を高めて安定した再就職を実現したいです。

④ 子育て後の再就職型(医療事務科志望)

子育てが一段落し、地域で長く働ける医療事務への就職を希望しています。

パート勤務と並行して応募も行いましたが、専門知識不足で苦戦。適職診断で正確性・協調性が強みと分かり、応募書類の添削で自己PRを改善しました。

医療事務科で診療報酬やレセプト作成を基礎から学び、資格取得を目指します。

訓練では積極的に学び、周囲と協力しながらスキルを高め、地域医療に貢献できる人材を目指します。

⑤ キャリアアップ型(電気設備科志望)

製造業で培った現場対応力を活かし、安定需要のある電気設備分野での就職を目指します。

応募も進めましたが、資格要件の壁を実感。適職診断で手先の器用さ・集中力が強みと分かり、志望の方向性が明確になりました。

応募書類の添削で自己PRを磨き、事前学習として電気工事士試験の参考書で基礎を学び始めています。

電気設備科で実技・安全知識を基礎から習得し、資格取得と早期就職を実現したいです。

まとめ:職業訓練で未来を切り拓く力を手に入れるために

職業訓練を受けるなら、理想は「受講指示」を得て受講することです。

なぜなら、受講指示によって得られる経済的な安心や時間的な余裕は、あなたの挑戦と成長を大きく後押ししてくれるからです。

言い方は悪いですが、受講指示で受講するメリットがあまりにデカすぎるともいえます。

そして今、公共職業訓練だけでなく、求職者支援訓練でも受講指示が拡大され、受講のチャンスが広がっています。訓練を受けられる可能性は確実に高まっているのです。

とはいっても、

もし受講指示が得られなくても、無料で質の高い職業訓練を受けられることも十分メリットのある選択ともいえます。

この挑戦は人生のターニングポイントとなるかもしれない大きなチャンスです。

職業訓練は、ただスキルを学ぶだけの場所ではありません。新しい自分に出会い、未来の可能性を手に入れる道でもあります。

もう迷う必要はありません。今すぐ行動して、合格への一歩を踏み出しましょう。

職業訓練の受講指示を受けた方にとって、「合格」は通過点であり、最終的な目的は再就職です。

そのためにも、受講前から就職活動に取り組む姿勢を示すことが、選考での大きなアピールになります。

今回ご紹介したツールは、すべてスマホで使える実践的なサポートサービスです。

無料で始められるものも多く、今すぐ行動に移すことで、面接官に「本気度」が伝わります。

「何もしていない人」と「できることをすべてやってきた人」では、選考結果に大きな差が出ます。

まずは強み診断から始めてみてください。

たった数分の行動が、あなたの未来を変えるかもしれません。

🚀【次のステップへ】 あなたの状況に合わせた4つの重要記事

✨ 【最速で訓練合格へ】無料で始める!訓練選考突破のための「行動の証拠」づくり

訓練選考は「知識」より「行動の証拠」が合否を分けます。

複雑な準備は不要、今すぐ使える無料ツールで自信を持って合格を引き寄せましょう。

無料ツールで訓練合格を引き寄せる準備を始める

📝 体系的メソッドで差をつける!訓練選考突破の「本質」を掴む完全攻略ガイド

申込書、面接、筆記試験。訓練合格に必要なポイントを網羅し、確実にライバルと差をつける体系的なメソッドを解説しています。

訓練選考突破のための体系的メソッドはこちら

🤔 【後悔ゼロの決断を】訓練受講か?就職活動か?あなたに最適な道をプロが診断

訓練受講するか、すぐに就職活動を始めるか迷っていませんか?

後悔しないための明確な判断基準と、訓練と就職を両立する戦略をプロが解説します。

迷いが消える!訓練と就職の最適な判断基準

💡 【もし訓練不合格でも大丈夫】未来は開ける!次につながる選択肢と行動

「落ちたらどうしよう」という不安を解消する記事。訓練不合格をチャンスに変える再挑戦のポイントや、あなたに合う新たなキャリアパスを具体的に解説しています。

訓練不合格後の再挑戦・転職など次の選択肢を考える

通算25年、キャリア支援業界で生き抜いてきました。

大学新卒の一歩から、中高年の再就職まで幅広くサポート。

こだわりの専門領域は、

職業訓練マスター、

応募書類の魔改造クリエイター、

扶養の知恵袋達人。

趣味は海外サッカー観戦。ピッチの熱狂を仕事の情熱にも。

ちょっと笑って安心できる――そんなサポートを心がけています。